フルーツ王国・山形県で出会った、日本を代表する剪定鋏メーカー

やってきました。山形県山形市。『ニッポン職人発見記』の一人目を飾るのは、日本を代表する剪定鋏メーカーの飛庄さんです。山形県といえばフルーツ王国。特にさくらんぼが有名で、あなたが好きなのは佐藤錦?それとも、紅秀峰?という感じですよね。では、早速行ってみましょう!

こんにちは!今日はよろしくお願いします。

飛庄の4代目、飛塚大貴です。よろしくお願いします。

そういえば、山形県はさくらんぼとおっしゃっていましたが、りんご、ぶどう、ラ・フランス、すいか、柿などは日本有数の生産量があります。数十年前にはすでに、「バナナとかマンゴーのような南国のフルーツ以外は、なんでも作っている県」と言われていたと聞きました。

飛庄さんは果樹園農家さんとともに現在まで歩んでこられたのですね。

いえ、それはここ50年ほどのことのようです。初代が独立した昭和5年(1930年)の頃は、果樹栽培ではなく養蚕が盛んで、桑の木を剪定するための鋏をたくさん作っていました。その後、フルーツの生産がどんどん盛んになり、先代の頃に果樹園農家さんと庭師さんが主なお客様になっていきました。

100年も前から受け継がれている剪定鋏があるんですね。それは例えばどれでしょう?

A型とB型は初代が独立する前から存在していて、山形発祥の形状です。

それぞれの特徴ですが、A型は刃とボディを別々に作って真鍮ろう付けという技法で一体化させています。ただ、この作り方は手間がかかるので、ほとんどのメーカーは全身鍛造という刃とボディを同時に形作る手法に切り替えていますね。でも、うちは真鍮ろう付けの手法を守り続けています。

B型は全身鍛造で作られていて、刃が少し厚めなのでパワーがあります。あと、グリップの中心と刃先がほぼ一直線なので枝の中に差し込みやすいとおっしゃる方もいます。

A型の真鍮ろう付けを今でも続けているのはなぜでしょうか?

いろいろあるのですが、一言に集約すると「意地」ですね(笑)。一軒くらい、従来の作り方を守るメーカーが残っていても良いと思うのです。

また、刃とボディを別々で作るということは、刃の材料をいろいろ変更できます。近年作ったものだと、このA型ダマスカス剪定鋏は刃だけが別工程だから作ることができました。海外で特に人気があるんですよ。

海外にも出荷しているのですか?

はい、ありがたいことに口コミなどで広まってくれて、イギリスを筆頭にヨーロッパのほとんどの国、アメリカ、オーストラリア、カナダ、アジア各国などガーデニングが盛んな国に私たちの剪定鋏を愛用してくださるお客様がいるようです。もちろん果樹園農家さん、特にワイン農家さんにも愛用者が多いと聞いています。

「いるようです」「聞いています」ということは、推測になるのでしょうか?

長く続いている鍛冶屋さんの多くがそうだと思うのですが、うちのメインは製造卸販売です。つまり、主な取引先は問屋さんなんです。ECサイトなんて以前はなかったので、問屋さん、販売店さんを経由してユーザーさんに届くのですが、この形式だとどこに届いているのか不明瞭なのは確かです。

でも、近年はSNS経由でお客様のご意見をいただけますし、修理や研ぎのご依頼の時に一筆箋でコメントをくれたりすることがあります。お客様の声って、本当に励みになるんですよ。

熱烈なファンの中には海外の方もおられるわけですね。コミュニケーションはどのように取っているのでしょう?

一家全員が日本語のみなので、オンライン翻訳がある時代になってくれて本当に助かっています。これを使えば、どの国の言葉でもOKですから(笑)。

「いつも使っているよ」「どうやればきれいに保てる?」など、いろんなメッセージが来ますが、読む際は行ったこともないお客様の国や地域の風景を思い浮かべています。

ブルーベリー農家にも愛用者が!

修理の依頼もけっこうあるのですか?

けっこう頑丈に作っているので、修理はそこまでありません。落としてしまったとか、長く使っていてガタが来始めた方くらいです。多いのは、研ぎ直しですね。職人さんの場合は1シーズン終わったから、というケースがほとんどでしょうか。

そういえばこの前、ブルーベリー農家さんからも刃の研ぎ直しの依頼がありました。

おぉ、ブルーベリー!

その方はどの剪定鋏を使われていたのでしょう?

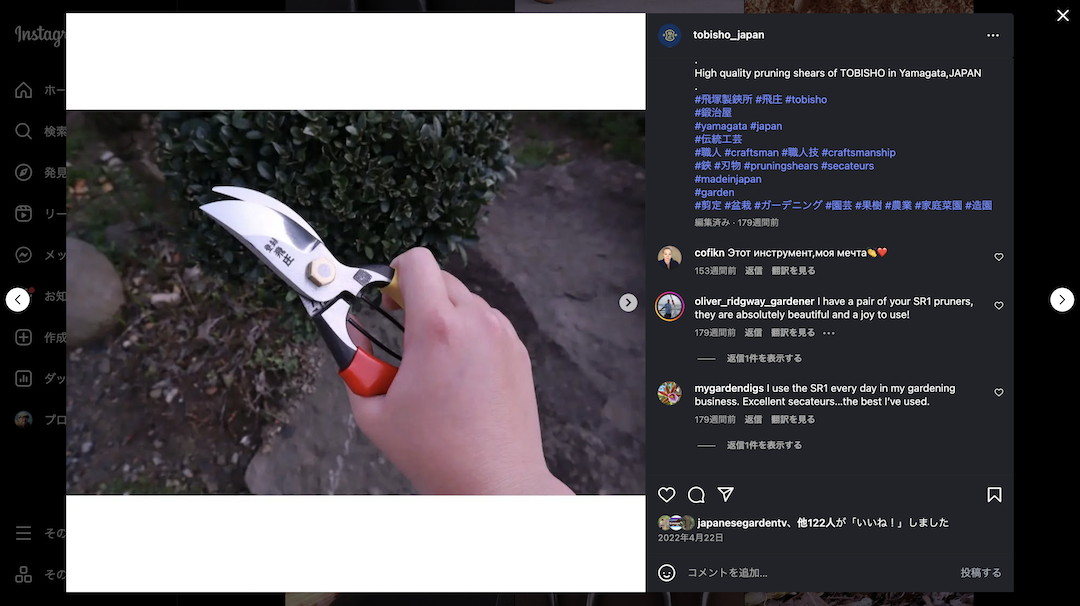

SR-1という飛庄を代表する剪定鋏です。枝の剪定が得意な鋏なので、おそらく樹形の維持や変更をするために使われたのかなと。

このSR-1は、先代がA型とB型の良いところを合体できないかと作ったもので、うちのオリジナルになります。たまにテレビの取材を受けるのですが、「和の心を重んじ、日本に関する様々なことを取り上げる」というキャッチコピーの番組では、このSR-1を紹介していただきました。

(おそらく「和風**家」のことだ)

鋏作りで難しいところは何でしょうか?

剪定鋏だけではなく、どの鋏鍛治さんもおっしゃると思うのですが、鋏は2枚の刃物が交差しながら対象物を切るものです。つまり、2つの刃物をペアにして初めて完成するわけで、互いの刃が夫婦のように作用しなければなりません。ですから、一手間も二手間もかかります。でも、そこは職人として燃えるところ。やりがいをとても感じています。

なるほど、確かに言われてみると鋏はふたつの刃物がひとつになったものですね。

夫婦といえば、大貴さんも奥様と頑張っておられると聞いています。

…ちらっ(大貴さんの妻の飛塚智美さんを見る2人)

いえいえ、私は職人のみなさんに気持ちよく働いてもらえるようにしているだけなので。

(むしろ、それが夫婦二人三脚で頑張っているように思えます)。大貴さんは令和7年9月末現在38歳で、親方の職人さんとしては若い方だと思うのですが、これから飛庄さんやご自身をどのようにしていきたいですか? 大切にしている考え方はありますか?

父が急逝して代替わりしてまだ2年なので、まずは先代の頃からの愛用者さんたちに、私と私の剪定鋏が受け入れられることが最重要の目標です。「うん、4代目のも良いな」と思っていただけるように、日々、全力を尽くすこと。その根底にある考え方は「質実剛健」です。

プロとして剪定鋏を作っているので、切れる、いや、よく切れるのは当前として、その上で人体に例えると体幹がしっかりしているようなモノづくりが私の理想。プロのハードユースに耐えられるのはもちろんのこと、グリップを握り込んで切るというユーザーさんの動作の中で、心から信頼できるような。

先代が聞いたら、「もっとがんばらなきゃね」と言われてしまいそうで、まだまだの段階だとは思うのですが(笑)、この場を借りてみなさんに聞いていただくことで、不退転の決意にしたいです。今後とも、飛庄をよろしくお願いいたします。

おぉ〜、素晴らしい決意(拍手)。これからも飛庄さんの鋏作りから目が離せません!

取材後記

ということで、記念すべき職人発見記の一人目、飛庄の飛塚大貴さんの「がんばる姿」はいかがだったでしょうか。私の周辺には庭師さんの知り合いがたくさんいますが、飛庄さんの剪定鋏の愛用者はけっこういる印象です。でも、よく考えてみると、彼ら彼女らが使っているのは今回紹介した剪定鋏だけではないような。

取材後、「私が作った最新作の飛翠と飛鴒という剪定鋏を紹介したかったのですが」と大貴さんからお話があり、知り合いの庭師さんからは「腱鞘炎持ちには飛鳥型だよ」「松の芽摘みには160mmの両刃芽切鋏だよ」など、たくさんのご意見が…。

忘れていた。職人さん、道具にこだわる人はとことんなのです。オススメなんて聞いたら帰してくれない。魅力的な剪定鋏のうち、数種類しか紹介できなかったの許して〜(逃)。

初回から逃亡になりましたが、次回は神奈川県の庭師さんの予定です。

乞うご期待☆

今回出会った職人さん

メーカー名:株式会社 飛庄

代表者:飛塚 大貴

所在地:〒990-0813 山形県山形市桧町1丁目10-8

電話番号:023-684-5211

FAX番号:023-684-5209

公式サイト:https://www.tobisho.jp/

ライター紹介

浦田浩志(公式サイト・Instagram)

得意:インタビュー記事、コンテンツ企画。

兵庫県神戸市出身、神奈川県逗子市在住。大学を卒業して入社した広告代理店で、求人広告の制作を担当。いきなりボスから「女性の求人を書くときは、君は女性になりなさい」という謎の教育を受ける。社長取材などを多数担当したことで、心臓に毛。近年は、初の永世七冠を達成した棋士の方や「宮さんがぜーんぶ破っちゃったの」と語ってくれた方、「問うな、踊れ、そして生きろ」という名言の方など、著名人も取材。一方で、大学時代からバックパッカーとして50か国以上を訪問。子連れでSUPを持ち込みインドへ行くなど神出鬼没。つながりがある造園関係者は100名以上、取材した鍛冶屋は50件以上を数える。