“笑いの本場”と呼ばれる大阪。その中心・ミナミに、独特の熱気を放つ二つの小さな劇場がある。お笑いライブバー「舞台袖」と、劇場「楽屋A」だ。

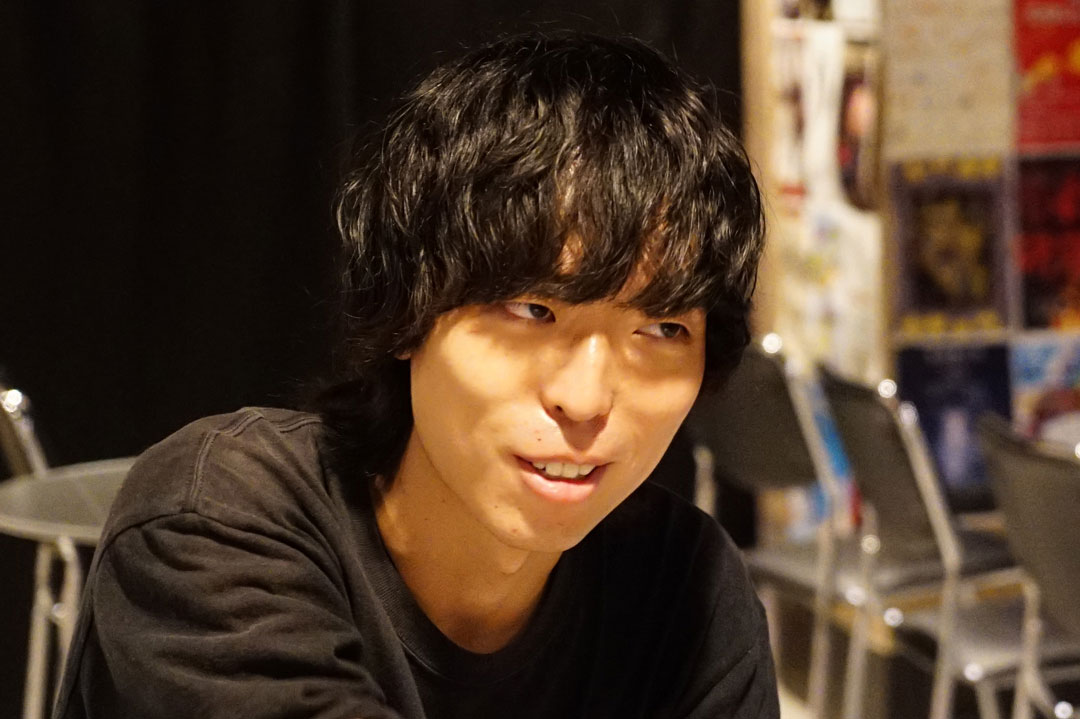

オーナーの加藤進之介さんは、かつて芸人を志していた一人。会社員を経て、再びお笑いの世界に戻った彼が選んだのは、ステージに立つ側ではなく“支える側”の道だった。

彼がつくったのは、芸人が金銭的なリスクを気にせず、純粋にネタと向き合える場所。限られた選択肢の中でも挑戦を続ける若手芸人たちにとって、その空間はひとつの希望となっている。

加藤さんはなぜ笑いに惹かれ、どんな未来を見据えているのか。彼の言葉から、関西インディーズお笑いの「いま」をひもとく。

「お笑い」が、人とつながる方法だったのかもしれない

加藤さんは学生時代、周りとのコミュニケーションが少し苦手だったという。そんな彼だが、ふとした発言が「ツッコミみたいでおもしろい」と言われることが何度もあった。その経験が重なり、次第に「自分にはお笑いしかない」と思うようになっていった。彼にとって人を笑わせることは、誰かとつながるための大切な手段だったのかもしれない。

―― 加藤さんはもともと芸人を志していたそうですね。その際、周囲の反応はどうでしたか?

はい。大学を1年休学して、NSC(吉本の養成所)に入りました。家族とかから反対は多かったですけど、自分の中では「やるなら本気でやる」と覚悟していて、「卒業ライブで首席になれなければ、きっぱり芸人を辞める」ってルールを決めてました。

当時は、いま「たくろう」ってコンビで活動している赤木とコンビを組んでいて、彼にもその条件を伝えて納得してもらってました。

―― NSCって大阪だけでもかなりの人数がいて、コンビ数もすごく多いですよね。そんな中で“首席”という高いハードルを設けたのはなぜでしょうか。

同期の人数で言うと400人くらいですかね。首席が決まる卒業ライブは、出順など含め当日の運の要素もかなり大きくて、賭けのような部分もあるんです。でも、その運も味方につけられなければ、売れることはできないと思ってたんです。

で、結果は4位でした。それで約束通り、きっぱり芸人を辞めて大学に戻って就職活動しました。やり切ったからか、未練はなかったですね。

―― 当時を振り返るとどうですか?芸人という道に未練はなくても、あの時間に未練というか、ノスタルジーを感じるようなことはありますか。

まあ、振り返って「いい時間だった」とは思います。ただ、結構辛かったですね。だからそれ含めて特に未練はないです。でも、辞めてからもお笑いは好きで、相変わらず劇場に足を運んだりは続けていましたけど。

NSCの授業は声出し、ダンス、お笑いの歴史など多岐にわたるが、なんといっても目玉は「ネタ見せ」だろう。さまざまなタイプの講師にネタを見せ、フィードバックを受ける。年代もスタイルも好みもバラバラだから、毎回返ってくる言葉が違う。それを受け止め、改善し、また舞台に立つ。その繰り返しは、想像を絶するほど孤独で、地道で、しんどかったはずだ。

―― その後、商社に就職されましたよね。どうでしたか?

契約書とかのバックオフィス業務を担う部署に配属されました。3年くらい働いてみて、自分の人生がある程度、予想できちゃったんですよね。この先の自分がこうなっていくんだろうなっていうのが、なんとなく見えてしまったというか。それがすごく退屈で。予想がつく人生なら、生きてる意味ないなって、そこまで思っちゃったんです。

―― なるほど。そこから、どうして劇場を作ろうと?

まず「会社を辞めたい」という気持ちが先にあって。でも転職じゃなくて自分で何かを始めたいと思いました。

それで「自分に何ができるかな」って考えて、改めて自分の中で棚おろししてみたんです。そしたら、やっぱり自分にはお笑いしかなかった。ちっちゃいころからずっと好きだったし。

それで「劇場を作ろう」と思い立ちました。昼間は会社で働きながら、夜は人脈作りと勉強のためにバーとライブハウス、吉本の劇場でアルバイトを3つ掛け持ちする生活を、2年ほど続けました。

大阪のお笑いを、このまま終わらせたくない ― 芸人の挑戦を支える仕組みづくり

加藤さんは、どうしてここまで芸人のために力を尽くすのか。その背景には、大阪のお笑いシーンが抱える課題への強い思いがあった。

吉本興業という大きな存在があるからこそ、それ以外の芸人が活動する場所が、実はあまり多くない。才能のある若い人たちが、チャンスを求めて東京へ行ってしまう現状を、なんとかしたいという気持ちが伝わってきた。

―― 劇場は「芸人が無料で使える」という、かなり珍しい運営をされていますよね。なぜそうなったのでしょうか?

もともと、芸人の収益構造がちょっとおかしいんじゃないかなとずっと思ってて。

例えば、チケット代1,000円の単独ライブで300人満席にしても、芸人1人に入るのが2万円とかだったりしたんですよ。これは不当な金額とかじゃなく、まあ劇場の人件費や運営費を考えたら仕方なくて。つまり業界の構造としてそうなってしまっているんです。

ただこれだと、アルバイトしながら芸人やらないと食ってけないんです。そうすると、芸を磨く時間を削ることになる。

この状況をどうにかしたくて、自分にできることとして、芸人さんが赤字を被らないように会場費は取らずに、スタッフもこちらで用意するっていう形にしました。

―― 赤字のリスクを劇場側が持つ、と。でも、収支は大丈夫ですか?

そうですね。ノーリスクでライブが打てるから、芸人さんも挑戦しやすいかなと。この仕組みを作ったことで、大阪のインディーズライブの数は、本当に爆発的に増えたと思います。利益は、劇場を存続させられる程度には…って感じですね(笑)

―― そこまでして大阪のお笑いを支えるのは、どうしてなんでしょう?お笑いファンから見ても異常な熱量だと思うんですけど……。

今、大阪の芸人がどんどん東京に行ってしまっていて。それが寂しいというのが一番の理由です。お笑いの本場が大阪じゃなくなるのがイヤなんですよ。

昔はテレビの仕事が東京に多いからという理由でしたけど、今はライブシーンに関しても、東京の方がずっと環境が良くなってて。

それに加え、大阪は吉本さん以外の事務所が少なくて、吉本に入らない芸人さんにとっては、正直ちょっと活動しにくい状況があるんですよね。

このままだと、芸人としてのスタート地点に大阪を選ぶ理由がなくなってしまう。それはやっぱり寂しいじゃないですか。

―― その危機感が、法人(株式会社コウエン)の設立にも繋がったんでしょうか。

そうですね。面白い芸人さんが出てきても、人気が出たら結局は仕事のある東京へ行ってしまう。それなら、大阪に残ってもいい理由、つまり「仕事」を僕らが作れたらいいんじゃないかなって。芸人さん本人が営業をかけなくても仕事がある状態を作るために、法人を立ち上げました。

関西の学生お笑いが、すごいスピードで強くなった理由

加藤さんの活動が特に大きな影響をもたらしたのが、「学生お笑い」の世界だ。

数年前まで、関西の大学にお笑いサークルはほとんどなかったとのこと。しかし「楽屋A」という実践の場ができたことで、関西の学生芸人たちは関東のライバルたちと互角に渡り合えるほど、急激に成長している。大阪のお笑い界に、新しい才能が生まれる流れができつつあるのを感じる。

―― こちらの劇場ができてから、関西の学生お笑いがすごく盛り上がっていると聞きました。実際どうですか?

活気づいてます!うちのライブにもたくさん出てくれてて、とても良い感じです。

もともと関西にはお笑いサークルがあまりなかったんですけど、真空ジェシカさん、ラランドさんなどが脚光を浴びて、世の中的に学生お笑いが注目されて、関西のお笑い好きな学生が感化されて増えたんだと思います。

で、それとうちの劇場ができたタイミングとがたまたま重なった。負担ゼロで出られるし、各大学からのアクセスも良いこともあってみんな使ってくれてますね。

――劇場ができたことで、学生芸人にとってどんなことが良かったんでしょうか。

一番大きいのは、舞台に立つことができる回数が増えたことだと思います。

東京の学生芸人は、ライブハウスのレンタル代を払ってライブをしてます。お金のない彼らにとってそれは結構負担になるので、月に2〜3回くらいしか舞台に立てないことが多いみたいですね。

でも、うちは無料です。だから多い子だと月に10本ほど舞台に立ってるんですよね。

―― 踏める場数が全然違いますね。場数、やっぱり大事ですか?

そうですね。舞台に立つことイコール、質の良い練習ができるってことなんです。それを関東の学生さんの何倍も重ねることで、実力の差はすさまじいスピードで埋まってきました。以前は全国大会で全然勝てなかった関西勢が、最近では普通に対等に戦えるようになってます。

今、うちの学生向けライブの出演枠は競争率がすごくて、エントリー開始1秒で埋まっちゃうくらいなんですよ。

―― まさに、関西学生お笑いの本拠地ですね!

そうなっていたら嬉しいですね。ここで育った学生さんたちが、卒業後にNSCに入ったりプロになったりして、大阪のお笑い全体のレベルを上げてくれているなと感じます。

「草お笑い」があってもええのでは

―― インディーズとメジャーの違いってなんですか?またインディーズならではの良さなどあれば教えていただきたいです。

昔は、表の劇場、例えば吉本さんがテレビ的な大衆向けの笑いで、インディーズはそこでできないことをやるカウンター、みたいな棲み分けがあったと思うんです。

僕はそっちのインディーズの感じが好きだったんですけど、今はお客さんの好みも多様化して、インディーズでやってたような少々コアな笑いが、普通にメジャーな舞台でも受け入れられる時代になった。

だから、昔みたいなインディーズならではの良さ、みたいなものは薄れているのかもしれないですね。

―― それは良いことだと思うんですが、そうなると全部メジャーで良くなっちゃいません?インディーズシーンとしての展望ってあったりしますか?

ええ、面白い人がちゃんと売れる世界になったので、すごく良いことだと思います。その上で僕らがやるべきことは、やっぱり門戸を広げ続けることなのかなって。

社会人でお笑いをやる人も、もっと増えていいと思うんですよね。

バイトをしながらプロを目指すだけじゃなくて、正社員として働きながら芸人として活動する、そういう選択肢が当たり前になれば、もっと色んな人がお笑いを続けられると思うんです。

―― これからお笑いを始めたい人に向けて、どんなことを伝えたいですか?

今お笑いを始めるのって、すごく簡単になってると思います。

草野球とか草バンドみたいに、「草お笑い」みたいなものが、今できつつあると思っていて。まずは趣味からでもいいですし、気軽に始めてみたら仲間もたくさんいますよ、ということは伝えたいですね。

―― 最後に、この記事を読んでくださる方へメッセージを。

もし大阪でフリーでお笑いをやろうと思ってる、本当に面白い人がいたら、ぜひ一緒にやりましょう。

今いちばん会いたいのは、そういう人かもしれないです。

ライター紹介

後藤華子

サブカルと外食が生きがいのアラサー人妻ライター。

ライブハウスと居酒屋が実家です。

短所は好きなものの話になると、早口になるところ。