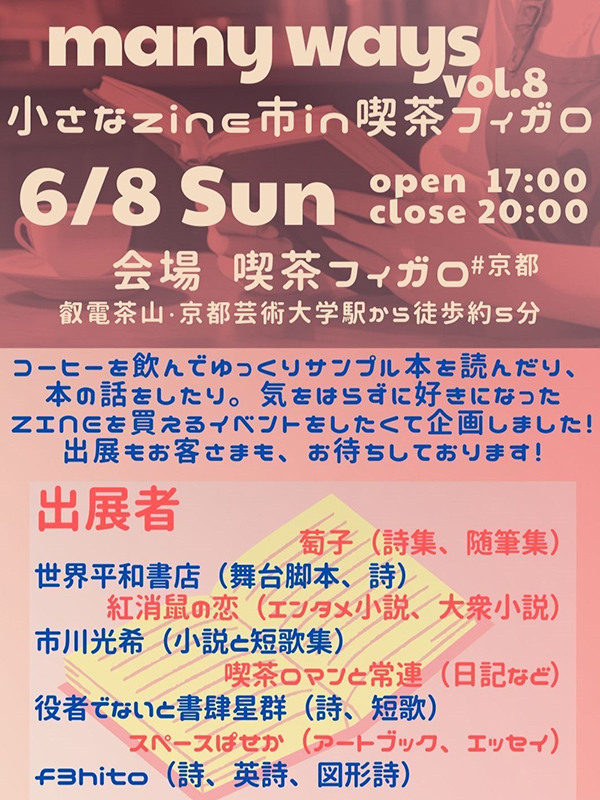

6月8日に京都市にあるカフェ『喫茶フィガロ』で開催されるZINEイベントの主催者『役者でない』さんのインタビュー。「その1」では、『役者でない』さんのお人柄について伺いました。「その2」では、いよいよ今回のZINEイベントについて詳しく聞いていきます!

イベント主催者『役者でない』さんプロフィール

『役者でない』

ステージパフォーマー。一人芝居やダンス、短歌、ライブ等を行う。公演やイベントを契機に出会いや再会が生まれることに価値を感じている。そして最近は「自分が誰かの幸運になること」に興味がある。最近の鉄板ネタはセネガルでの体験談を話す通称「セネガル漫談」

個人が作った本“ZINE”を売るイベント! 開催の思いなどを聞いてみた!

ここまでお話うかがってきて、このイベントをやろうと思った背景にもすごく興味が出てきました。どんなきっかけがあったんでしょう?

先ほどの“販売しようと思った経緯”の回答にもなるのですが……きっかけは、知人に誘われてその人のブースで自分の作品を出品したときのことです。

僕自身は店頭に立っていなかったので、友人から聞いた話ではあるんですが……。

文学フリマは、おそらく文章系のZINEを扱うイベントとしては、今いちばん大きな規模のものだと思います。実際、すごく多くの方が来場されていたそうです。

でも、自分のブースの前を通り過ぎる人がほとんどで、立ち止まってくれても、なかなか長居してくれる方はいなかったそうで……。

わかります……! 僕も何度か文学フリマに参加したことがありますが、確かにそんな雰囲気がありますよね。

自分のブースに人が来なかったり、来てもらってもすぐに他のところに行かれると、ちょっと寂しい気持ちになりますよね。

そうなんですよね。

だからこそ、“もっとのんびりできて、ゆったりした空気のZINEイベントがあってもいいんじゃないか”って思ったんです。それが、今回のイベントをやろうと思ったきっかけです。

ありがとうございます! ……実は次に聞こうと思っていたのが『どんなイベントにしたいか』という質問だったんですが、まさに今のお話がその答えになっていましたね!

そうですね。もう少しだけ言うと、今回の会場は文学フリマほど広くないこともあって、お客さんに“買わないと立ち去りにくい”と感じさせてしまうような空気にはしたくないなと思っているんです。

たとえば、名刺やポストカードのような無料で持ち帰れるものを用意して、“とりあえずこれだけもらっていきますね〜”みたいに、気軽に場を移動できるようにしたり。

見本も置いて、自由に手に取って読めるようにしたり。

とにかく、今回のイベントでは『のんびりゆったり』をいちばん大事にしたいなと思っています。

すごいです……!

当たり前かもしれないですが、ちゃんと空間づくりまで考えられてるんですね。僕も、その『のんびりゆったり』な空気を壊さないように頑張らせていただきます!

ありがとう! あ、そういえば一つ気になったんですけど、当日、市川さん――

いっちーです。

ははは、いっちー……さんは当日、取材だけじゃなくて出店もされるじゃないですか。それって大変じゃないですか? それこそ『のんびりゆったり』なんてしていられないんじゃ……?

そんなふうに僕のことまで気づかってくれる『役者でない』さんのやさしさに、心がじんわりとほぐれていくのを感じました。

ああ、これはきっと、ちゃんと『のんびりゆったり』なイベントになる――そう確信したいっちーでした。

それは、めっちゃ頑張ります!(笑)

……では次に今後のイベントについての展望をお聞きしていいですか?

これから……そうですねぇ。もう少し大きな会場でやってみたい、という気持ちはあります。

でも、コンセプトである“のんびりゆったり、長居してもらいやすいZINEイベント”というのは絶対にぶれさせたくない。だからこそ、どのくらいの規模感がちょうどいいのか、そこは模索しながら続けていきたいですね。

確かに……永遠のテーマですね。

本当にそうです……。もう一つだけ言っておくと、せっかく“役者”をやってる自分が主催するZINEイベントなので、いっそ“ライブ形式”とかも面白いかなって思ってるんですよ。

ライブ形式、ですか?

うん。たとえば、自分の作品の一部を朗読してもらうとか、“どんな本か”を簡単に紹介してもらうとか。僕自身が実際に演じてみるっていうのもアリかなって思ってて。

なるほど、それはたしかに楽しそうですね! ただブースで待ってるだけより、見ていてワクワクしそうですし。“どんな本か”を紹介してもらえることで、より手に取ってみたくなりますよね。

そうそう。ZINEのイベントって、ブースで直接“こういう本です”って紹介する距離感が、ちょっと“買わなきゃいけない空気”になってしまう気がしてて……。その点、朗読やショーみたいに一定の距離で楽しめる形式なら、お客さんももっと気軽に“見てから決める”ことができると思うんです。

文学フリマで感じたちょっとした違和感――そこから生まれた、「のんびりゆったり長居してもらいやすいZINEイベント」というアイデア。

『役者でない』さんのやわらかな感性と、細やかな気配りがぎゅっと詰まったこのイベントは、本が好きな人はもちろん、「ZINEって何?」という人にも、きっと心地よい居場所になるはずです。

ここまで、「役者でない」さんご本人のことや、イベント開催に込めた思いをたっぷり聞いてきましたが――

お待たせしました!ここからは、いよいよ“実際にどんな本を出すのか?”について深掘りしていきます!

その熱は紙にも宿るか!? 実際に作ってる本について聞いてみた!

今回のイベントで出店される本、どんなラインナップになるんでしょうか? さっそく教えてくださいっ!

出店予定の本は、2種類あります。ひとつは自作の詩集、もうひとつは、知人にも参加してもらった連作短歌集です。

どうしてこの2作にしたのか、それぞれにどんな想いがあるのか気になります! ぜひ教えていただけますか?

はい。実は、自分のイベントの前に“ミノムシ文芸祭”っていうZINEイベントがありまして、そこに向けて何か本を作る必要があったんです。それで「じゃあ、詩を書いてみようかな」って思ったのがきっかけです。その作品を、自分のイベントでも出そうと思っています。

そこに収録した詩は、友人をモチーフにしたものです。

その人の人柄や印象、イメージを、ただ直接的に説明したり、実際のエピソードをエッセイのように綴ったりするのではなく、別のアプローチで表現してみたくて。

それでも、ただ抽象的にぼかすのではなく、エッセイとは異なるかたちの“直接さ”や“厳密さ”を持った言葉を探したいと思ったんです。

たぶん、そういう試みが、僕の中では“詩”という分野にあたるんだと思います。

もうひとつの短歌集は、僕が主催している『放浪歌会』っていうイベントの、歴代の参加者たちに参加を呼び掛けた連作集です。

ありがとうございます!実は僕も放浪歌会に参加させてもらっていて、この連作短歌集には僕の作品も載る予定です。そちらもぜひ、楽しみにしてもらえたら嬉しいです!

ではでは、次は本づくりの裏側について聞かせてくださいっ。

制作に使ったソフトやアプリ、それから「ここが大変だった〜!」という制作中のエピソードがあれば、ぜひ教えていただけますか?

はい。制作にはもともとGoogleドキュメントを使っていたんですが、途中で家のWi-Fiが壊れてしまって……そこからは、パソコンに初期搭載されているメモアプリで書いています。

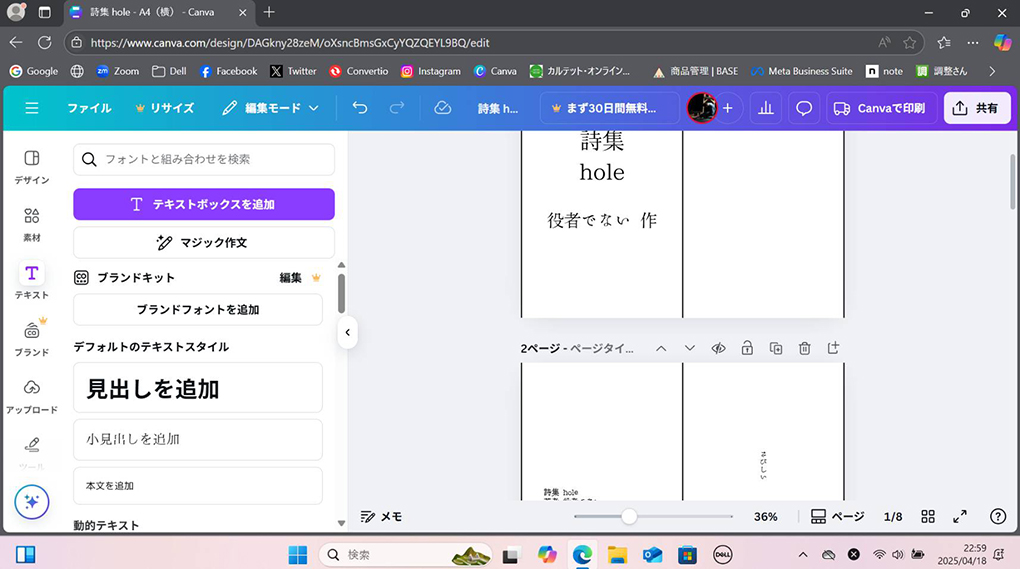

表紙のデザインや、詩集の文字を並べる作業には、CANVAを使っていますね。

特別な苦労話というわけではないんですが、毎回直面する“壁”のようなものがあって……それが“文章を書き進めること”なんです。書けるときは本当にスッと書けるのに、書けないときは全然進まなくて。結果的に、いつも制作がギリギリになってしまうのが大変です。

うわ〜、Wi-Fi壊れるのはツラすぎますね……! それでも書き進めたその根性、ほんと尊敬します……!

“書けるときは書けるけど、書けないときは全然”っていうの、めちゃくちゃ共感します。波があるっていうか、自分との対話みたいになりますよね。

そんなふうに試行錯誤しながら生まれた2冊を “どんな人に読んでもらえたら嬉しいか”よかったら教えてください!

やっぱり、詩や短歌が好きな人。それから、『放浪歌会、ちょっと気になってた』っていう人にも読んでもらいたいですね。

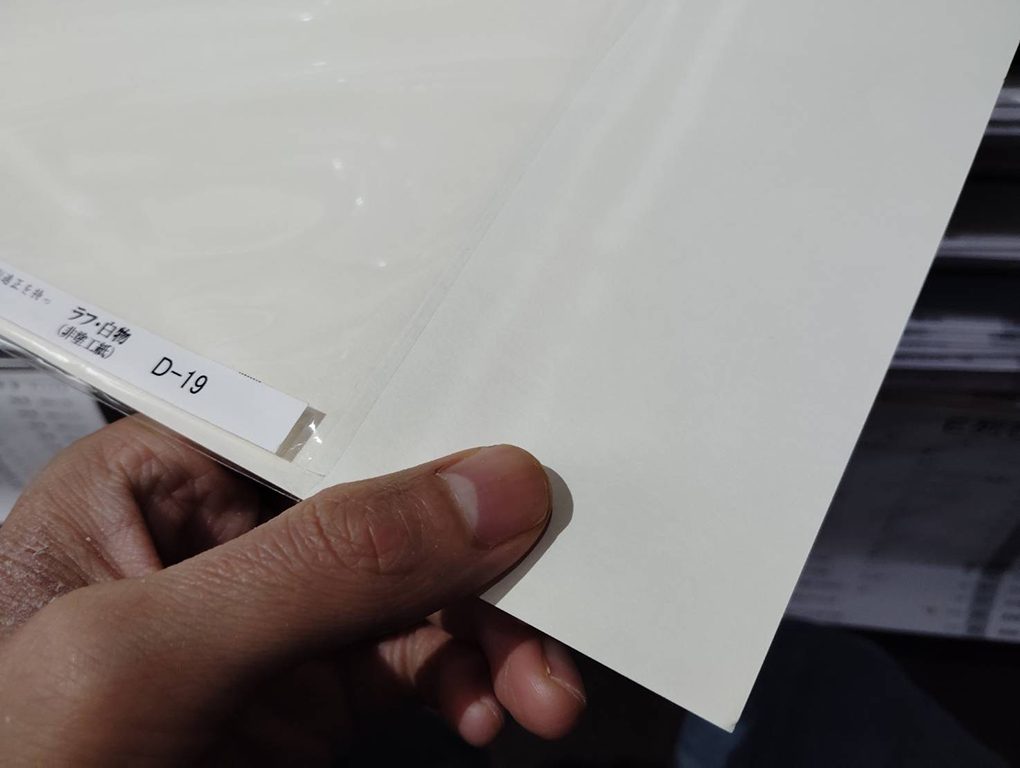

特に詩集はちょっといい紙、ちょっと変わった紙を使って、装丁にもこだわってるので、内容はもちろん、パッと見たときのデザインや手ざわりで“おっ、気になる!” ってなって手にとってもらえたらうれしいです。

お話を聞いていたら、ますますイベントが楽しみになってきましたし、僕自身、その本を手に取るのが本当に待ちきれません!

詩や短歌に込められた想いや、装丁のこだわりを知ったうえで読むと、きっとページをめくる手にも力がこもりそうです。

さて、今回のインタビューを読んで、“自分もいつか本を作ってみたいな”って思った方もきっといるはず。

そんな方たちへ向けて、ぜひメッセージをお願いできますか?

はい。すでに文章や写真があって、“ZINEにしてみようかな?”と思っている人と、これから“文章を書いてみたいな”と思っている人のそれぞれに向けて、僕が取り組んでいて感じたことをお届けできたらと思います。

まず前者、すでに文章や写真がある人へのメッセージは2つ。

ひとつ目は『妄想はたくさんしましょう!』

これは“こんな本にしたい!”というイメージのことです。

ワクワクする気持ちは、完成までたどり着くために絶対に必要ですからね。

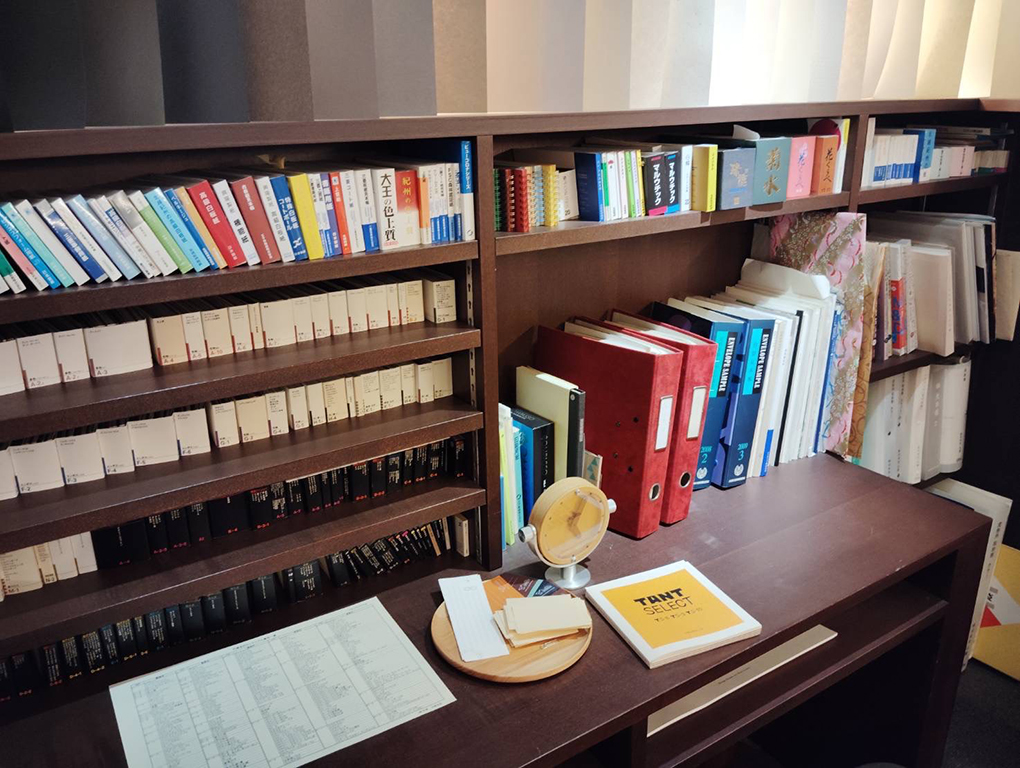

そしてふたつ目は『出会いに行ってください!』

これはインスピレーションを得られる場所に、自分から足を運んでみようということです。

文フリやコミケみたいな大きな即売会といったハードルの高いことじゃなくてOK。ZINEを取り扱っているお店に行って、いろんな本を手に取ってみるだけでも十分です。

人が作ったものを見て「なるほど〜!」とアイデアをもらえることもあるし、「あ、これ!自分がやりたかったのってこういうのかも!」ってピンとくる瞬間もあるかもしれません。

自分の今回開くZINEイベントでもそう感じてもらえるような作品がいっぱいあると思うので、ぜひ遊びに来てくれたらうれしいです!。

そして、これから文章を書いてみようかな〜という人へ。

まずは『〆切を決めましょう!』

これ、大事です。いつまでも“そのうちやろう”は、永遠にやらないので(笑)。

そして最初は簡単なことから始めてみてください。X(旧Twitter)にちょっとつぶやくくらいの気軽さでOKです。

それから、『ざっくり・ぼんやり・でもあきらめず、考え続けること!』

アイデアが出てこなくても、頭の片隅くらいでざっくりぼんやりと考え続けるのが大事です。

意外と、ギリギリになってふっと形になることもありますから!

でも、〆切がなければその“ギリギリ”は一生来ません(笑)。だからやっぱり、まずは〆切、設定しましょう!

〆切、大事……! 今まさに、自分も出店者として制作中なので、身にしみて感じています(笑)。

“ざっくり・ぼんやり・でもあきらめず、考え続ける”という言葉も、本当に心に響きました。

このインタビューを読んでいる方にとっても、そっと背中を押してくれるメッセージになったんじゃないかと思います。

役者でないさん、今日はたっぷりとお話を聞かせていただき、本当にありがとうございました!

6月のイベント、そして当日のご出店も、今からとても楽しみにしています!

それでは最後に、読者のみなさんへ向けて、ひとことメッセージをお願いします!

はい。僕がイベントを開くうえで大切にしている言葉があります。

それは、映画『百年の時計』の中でミッキー・カーチスさん演じるおじいさんが言ったセリフ、

『受け身で何が人生だ。人を巻き込んでこその人生だ』というもの。

百年の時計 : 作品情報・キャスト・あらすじ(映画.com)

この言葉のとおり、これからもいろんな人を巻き込んで、出会いが生まれる場所、人と人とがつながる場を作っていけたらと思っています!

今回のZINEイベントもそうなるといいなぁ……。ぜひ会場に遊びに来てください!

“のんびりゆったり”お待ちしています!

ありがとうございます!

“人を巻き込んでこその人生”という言葉、とても胸に残りました。まさにZINEやイベントの魅力って、作品を通して誰かとつながったり、何かが始まっていく“きっかけ”になることだと思います。

今回のインタビューも、そんなきっかけのひとつになっていたら嬉しいです!

次回は、イベント会場のマスターにして出店者でもある『喫茶ロマンと常連』さんにインタビュー!

なんと、ZINE制作は今回が初チャレンジとのこと。これから本を作ってみたいと思っている方に、いちばん近い視点を持つ参加者です。

また、自分のお店で“本のイベント”を開くことについても、お話を聞いてみる予定です。

次回をお楽しみに!

イベント企画「manyways」

X(Twitter):https://x.com/ManyW70765

イベント主催者「役者でない」

X(Twitter):https://x.com/yakushadenai