イントロダクション

こんにちは! 三度の飯より本と言葉が大好き、いっちーです!

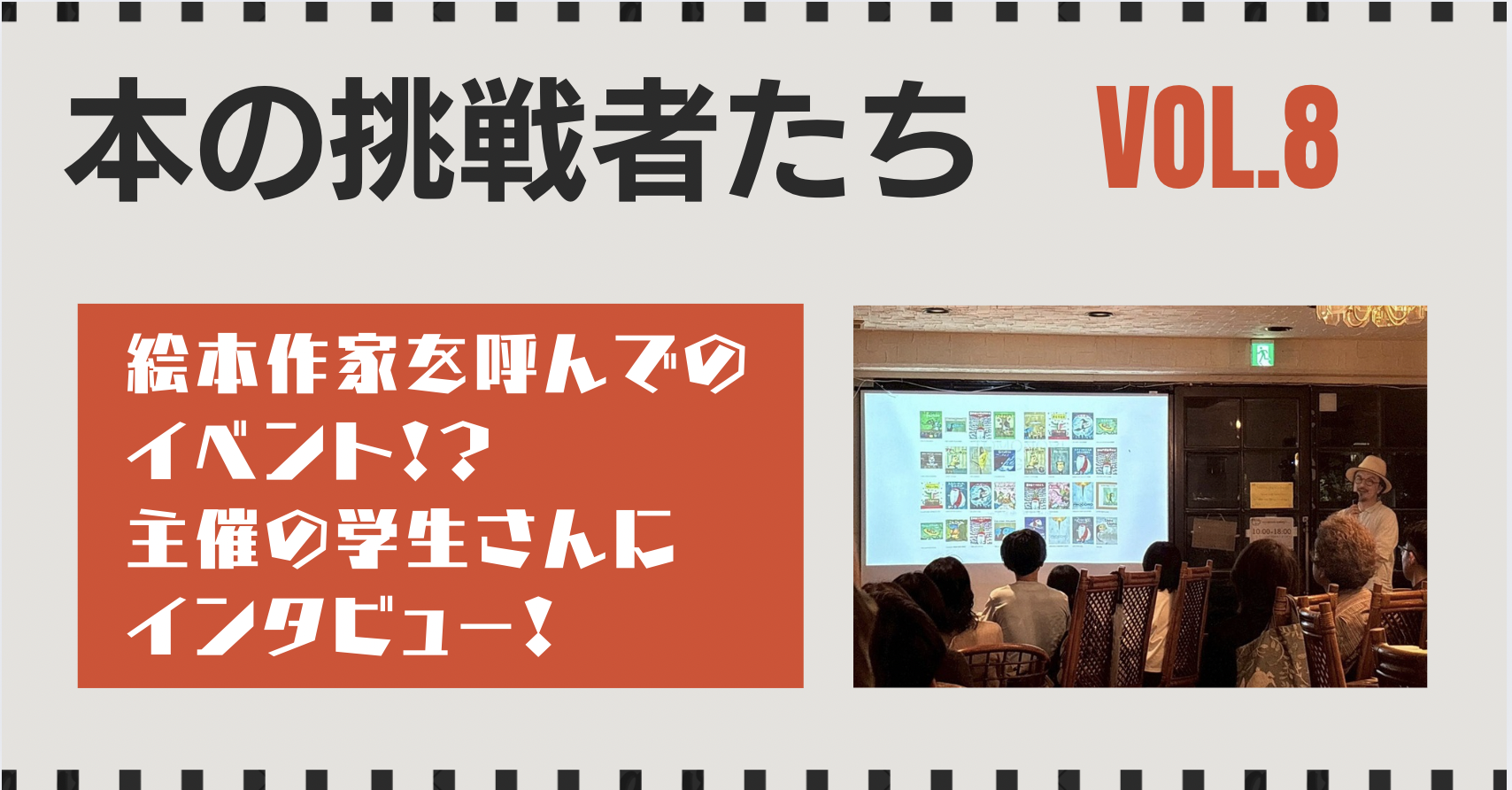

今回取材させていただくのは――なんと学生さん!

なんと、カフェをお借りし、絵本作家をお呼びしてトークイベントを開くそうなんです。

この記事の前半では、主催する学生さんたちに「読むこと」「書くこと」、

そして「イベント」についてたっぷりお話をうかがいます。

そして後半では、実際にイベントへ行ってきた様子をルポとしてお届け!

それではさっそく、いってみましょ〜!

本を読むようになったきっかけ

HAPPY! 今回イベントについて取材させていただく、いっちーです! よろしくお願いいたします。

「よろしくお願いします!」

ぼく、いっちーに負けないくらいの元気な声で返事をしてくれたのは、5人の学生さん!

そう、今回は初めての複数人インタビューなんです。

いつもと違った緊張感も、学生さんたちの元気で吹っ飛んだところで、

さっそくお話をうかがっていきます!

さっそくですが、本を読むようになったきっかけや、本を読むようになるまでのお話を聞かせてください!

きっかけは、正直覚えていないんです。

でも、2歳のころにすでに『アリエル』を暗唱していたらしいんですよね。

そのときおばあちゃんが録音してくれた音声が今も残っています。

2歳で暗唱! 生まれながらの本の挑戦者でしたとは……恐ろしいですね。

そうですね(笑)。

他に絵本も小さい頃から読んでいました。

記憶にあるのは小学一年生くらいのときに『一期一会』を読んで、

児童文庫にハマってから、図書館で本を読みあさるようになりました。

『一期一会運命ってヤツ。 恋の始まりは…不思議!』粟生こずえ/文 マインドウェイブ/絵(Gakken)(Amazon.co.jp)

あと、これは誰に言っても、なかなか知っている人に出会えないのですが、

『タラ・ダンカン』という作品にハマってました。もしかして、知っている人がこの中にいたり……?

しかし残念ながら、この場に『タラ・ダンカン』を知っている人はおらず……。

八上さんの呼びかけは、そっと虚空へと消えていきました。

小さいころから、本は身近にありました。

実家の近くに図書館があって、絵本はよく読んでいたんです。

でも、いわゆる「本の虫」というタイプではまったくなくて。

文章の多い作品は、小学校の朝読書の時間になって、ようやくしぶしぶ読む……そんな子どもでした。

朝読書の時間は、ぼくの学校でもありました!

絵のついている本は禁止だったので、「けっこう厳しいな〜」と思ったのを覚えています。

そのせいか、みんななんとなく嫌々やっていたような記憶があります。

そんな本好きではなかった山根さんが本にハマったきっかけはなんでしょう?

はい。それは雨蛙ミドリさんの『オンライン』という本です。

当時ゲームにハマっていた私は、ゲームが題材の本ということで読んでみたのですが、これが面白くて!

そこから小説も読むようになったんです。

山根さんと同じく、絵本や漫画は小さいころから読んでいました。

小説は、1〜2年生の頃に青い鳥文庫を友人から勧められたこともあったんですが、

苦手意識があって手をつけずでした……。

高学年くらいになってから、ようやくミステリーを読むようになりましたね。

小説ではないんですが、文字が多い本としては『こまったさん』シリーズや、

『ルルとララの○○』シリーズなんかはよく読んでいました。

『こまったさんのスパゲティ』寺村輝夫/作 岡本颯子/絵(あかね書房)(Amazon.co.jp)

『ルルとララのカップケーキ』あんびるやすこ/作・絵(岩崎書店)(Amazon.co.jp)

私が本にハマるきっかけも、山滝さんと同じく『わかったさんシリーズ』です。

そこから絵本に惹かれて、『イチゴのお手紙付き』シリーズも読んでいました。

いろいろな本を次々と読むというよりは、同じ本を繰り返し読むタイプでしたね。

『わかったさんのクッキー』寺村輝夫/作 永井郁子/絵(あかね書房)(Amazon.co.jp)

『イチゴのお手紙つき ちいさなプリンセスと真実の鏡』ベアトリーチェ・マジーニ/原作 チーム151E☆/企画・構成 ajico/絵(Gakken)(Amazon.co.jp)

私は、姉に『君の膵臓を食べたい』を勧められたのがきっかけです!

そこから住野よるさんにハマって、読むようになりました。

『君の膵臓を食べたい』住野よる(双葉社)(Amazon.co.jp)

多くの方が、小さいころから児童文庫や児童向けの読み物を読んでいたんですね。

中には共通するものを読んでいる方もいて、ベストセラー本のすごさを感じています。

書くようになったきっかけ

さて、そんな読書経験を経て、皆さんはやがて“書く”側にも回っていくわけですが、

その最初のきっかけはどんな瞬間だったのでしょうか。また、どんな作品を作ってらっしゃいますか?

作品を作ったのは、小学校の学級新聞に書いたのが初めてです。

でもそこから高校まではまったく描いていませんでした。

そんな中、高校で久しぶりに筆を取ったきっかけがコロナです。

ちょうど高校入学の時期がコロナ禍で、そのころにネットでできた友人とボイスドラマを作りました。

そんな経験もあって、今では演劇の脚本を書いています。

コロナ禍という大変な時期を、友人と一緒にボイスドラマを作る創作の時間に変えていたんですね。

そして今は、演劇の脚本も手がけられているとのこと。

どんな作品を作られているのか、とても気になります!

今は、人の頭の中を旅するような、没入感のある作品を作りたいと思っています。

観客を日常の外へ連れ出し、別世界を体感させるような演劇です。

たとえば過去に書いたのは―― 主人公は若いバスの運転手。運転中、偶然にも初恋の人と再会してしまいます。

その後、忘れようと居酒屋で弟と一緒にお酒を飲むのですが、ふとした瞬間に記憶がよみがえったり、

そして、一緒に飲んでいる弟が、自分の初恋の人に見えたり……といった物語です。

初めて作品を書いたのは、小学生のとき。使ったのは5mm方眼のノートでした。

本を読むきっかけのときにもお話しましたが、当時の私はゲーム、特にRPGが大好きで。

その“好き”が高じて、自分で設定や物語をノートに書きこんでいたんです。

京都芸術大学の文芸表現学科には、ゲームを作りたくて入学しましたが、今は脚本を書いています。

書くのは、主人公が学生から20代くらいの物語が多いですね。

学生の頃って、子どもでも大人でもない、無敵感があるじゃないですか。

でも同時に、そこから抜け出して大人にならなきゃいけないという葛藤もある。

……そういう揺れ動く時期を書きたいと思っています。

ありがとうございます。ゲームから本へ、本から脚本へ、でもその根幹にはかならずゲームがある。

お話を聞いていて、そんなふうに感じました!

ありがとうございます。実はRPGゲームも作っているんです。

といっても『RPGツクール』っていうゲームを作るゲームで、ですが。

実は、初めて書いたのは京都芸術大学 文芸表現学科に入学してからなんです。

きっかけも授業で、今書いている作品も授業の課題として提出するものです。

え! そうなんですね。

書いた経験がない状態で、“書く”ことを学ぶ大学に進学されたのは意外です。

何かきっかけがあったのでしょうか?

文芸表現学科には「百讀(ひゃくどく)」という授業があるんです。

とにかくたくさん本を読んで、要約して……という内容なんですが、それに惹かれて入学を決めました。

もちろん、“書く”のも面白そうだと思ったのもあります。

私も山滝さんと同じで、「百讀」に惹かれて大学に入学し、授業で書くようになりました。

それ以前にも、オープンキャンパスや授業で短い小説を書いたことはありますが、

本当に片手で数えられるくらいです。

今はホラー作品を書いていて、その作風は京極夏彦さんの『死ねばいいのに』や、

綾辻行人さんの『殺人鬼 覚醒編』などに影響を受けています。

『死ねばいいのに』京極夏彦/著(講談社)(Amazon.co.jp)

私が書くようになったきっかけは、高校二年生のときに、とあるプロジェクトに参加したのがきっかけです。

その名前が……『福井方言愛着ましましプロジェクト』と言うんですが……。

福井方言愛着ましましプロジェクト!?

口にしてみて、意外と語感が良いのにも驚きましたが、

何よりそれに小説で参加されたのが驚きです。

そこで小説を書いてから、

多くの人に褒めてもらえて「うれしい!」 気持ちと、

編集さんから手厳しいアドバイスをもらって、それにうまく応えられなかったり、

アドバイス通りにうまくできなかったりして「くやしい」気持ちがありました。

でもそこから読むのも書くのも好きになりましたね。

今は、日常の中にある人の言動を細かく描写する小説を目指していると同時に、

“自分らしい情景描写”とは何かを、ずっと考えています。

福井方言愛着ましましプロジェクト以前から、書きたいと思うことや好きなこと、

バス通学のときに見た景色などをメモしていたので、それを読み返しながら模索していました。

イベントを開こうと思ったきっかけ

ここまでは読んだり、書いたりすることについてお話をうかがってきました。

ここからはついに、イベントについておうかがいします!

まずはこのイベント以前にやったイベントがあれば教えてください。

実は、私以外のメンバーは今回のイベントが初めてなんです。

私自身は、『もりねき学生部』っていう地域の学生部に所属していたことがあって、

そこで『ふらっとだいとう』という近所の市の施設3つ同時開催のプロジェクトリーダーをやったことがあります。

そこでは映画や演劇、企業を呼んで説明会なんかもやっていました。

町を巻き込んだ大掛かりなイベント! それはすごいですね……。

では、八上さん以外の方におうかがいします。

これまでイベントを経験されたことがない中で、なぜ今回の開催を決められたのでしょうか。

あわせて、ぜひ意気込みもお聞かせください!

実は私、イベントをやることが決まった授業には不在だったんです。

え! それは災難でしたね……。

たしかに、知らないうちにあれよあれよとイベントをやるグループになってはしまいましたが、

私自身、イベントをやる機会がこれまでなかったので、いい機会だし挑戦してみよう!と思っています。

実は私も授業でやることになったからというのが理由ですね……。

私も授業でやることになったからというのが理由ではあるんですが、

もともと人と協力してやるのが好きなのと、

やっぱり好きな本のイベントというのもあって、やってみようと思いましたね。

私も、授業でやることになったのが一番の理由です。

でも、大学生になってからは「とりあえず積極的にやってみよう!」という気持ちが強くなっていて、

これはイベントに挑戦するいい機会だとも感じています。

ありがとうございます。

次に今回のイベントをするようになった経緯を教えてください。

実は、もともとイベントをやる予定ではなかったんです。

大学が発行している『瓜生通信』という会報誌がありまして、

授業の一環でそこに記事を寄稿することになっていました。

(『瓜生通信』HP)

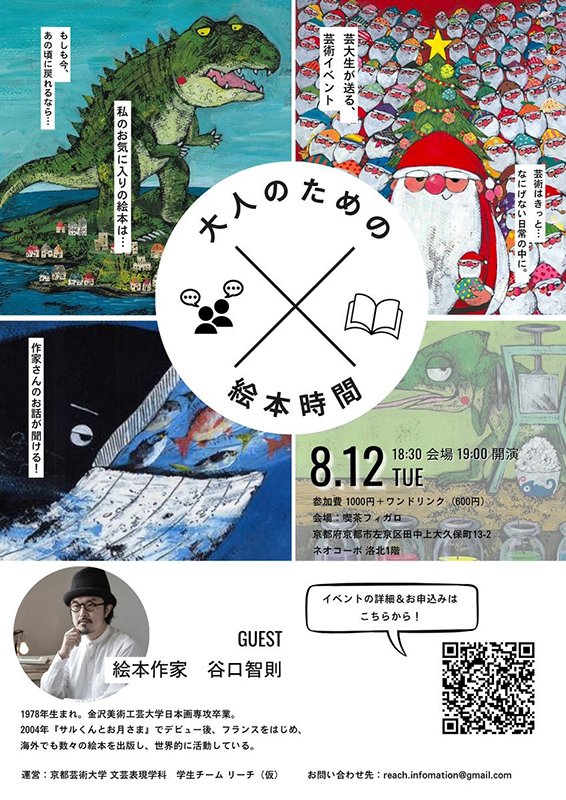

どんな記事を書くかを話し合う会議で、最初に『喫茶フィガロ』を取材する案が出たんです。

フィガロはカフェとしてだけでなく、イベントや交流会の会場にもなっていて、

芸大生ともつながりがある場所だったので、「芸大生のイベントを取材してみよう」という流れになったんです。

ところが、そのタイミングでは芸大生主催のイベントがちょうどなくて……。

困っていたところ、先生から「じゃあ自分たちでイベントをしてみたら?」と提案されて、

それがきっかけで今回のイベントを開催することになりました。

苦労したところ

それはなかなか急な話でしたね。急にやることになって苦労したこともたくさんあると思います。

次はその苦労したことについて教えてください。

まず苦労したのは広報です。

30人が集客目標だったのですが、そのくらい人を呼びたいと思ったとき、

どれくらいフライヤーを作って、どこに送ればいいのかがわからなかったんです。

あとは絵本のイベントなのに、夜開催という点や、

大人の絵本というところで、どうアプローチをかけるべきかも悩みましたね。

ありがとうございます。

こればっかりはふたを開けてみないとわからないですが、たくさん人が来場されることを願っています。

では次に、どういうイベントにしていきたいかを教えてください。

今回のイベントの名前が『大人のための絵本時間』なのですが、

その名前の通り絵本が子どものものだけでないことを知ってもらえるような、

絵本や文芸といったものが身近にない人に興味や関心を持ってもらえるような、

そんなイベントにしたいです!

これからの本の挑戦者へメッセージを!

たくさんお話を聞かせていただいて、ありがとうございます!

最後に、これから本に関する挑戦をしようと思っている人に向けたメッセージをそれぞれお願いします!

やっぱり、やってみることに価値があると思います。

ぜひ一文字でもいいから書いてみてください。それが人生の財産になるはずです。

応援しています!

やりたいと思ったら、まずはやってみるのがおすすめです。

専門的な知識がなくても、調べれば情報は出てきますし、ネット上で公開して読んでもらうこともできます。

今の時代は挑戦しやすい環境が整っていて、反応ももらいやすいので、モチベーションも保ちやすいと思います。

そして、これは盲点なのですが、実は人に読んでもらうことも大切です。良いところも悪いところも、自分だけでは気づけないことがあります。だからこそ、他者の反応をもらえる今の時代を活かして、ぜひ挑戦してみてください。

応援しています。

自分はこれまであまりなにかをやってこなかったのがもったいないと思ったので、

やりたいと思ったらやる気があるうちにやるのをオススメします。

先延ばしにすると、やる気やタイミングを逃してしまうので!

応援しています。

私自身、実行に移すまでに迷ってしまう性格なので、踏み出せない気持ちはよくわかります。

そういうときは、“やったあとのこと”を考えるようにしています。

「後悔はしたくない。でも、やったらどんなことが残るんだろう?」と考え続けることで、

やりたいという気持ちを持続できると思います。

ファイトです。

熱が冷めないうちに行動するのもひとつなので、

迷ったらやってみるのがオススメです。

頑張ってください。

実際にイベントに参加してみた!

ついに迎えた本番の日。

「本当に人は来てくれるだろうか」と不安を抱えていた学生さんたちの心配をよそに、会場の席はほぼ満席。

うれしさと同時に、緊張感も一層高まっているのが、学生たちの表情からも伝わってきます。

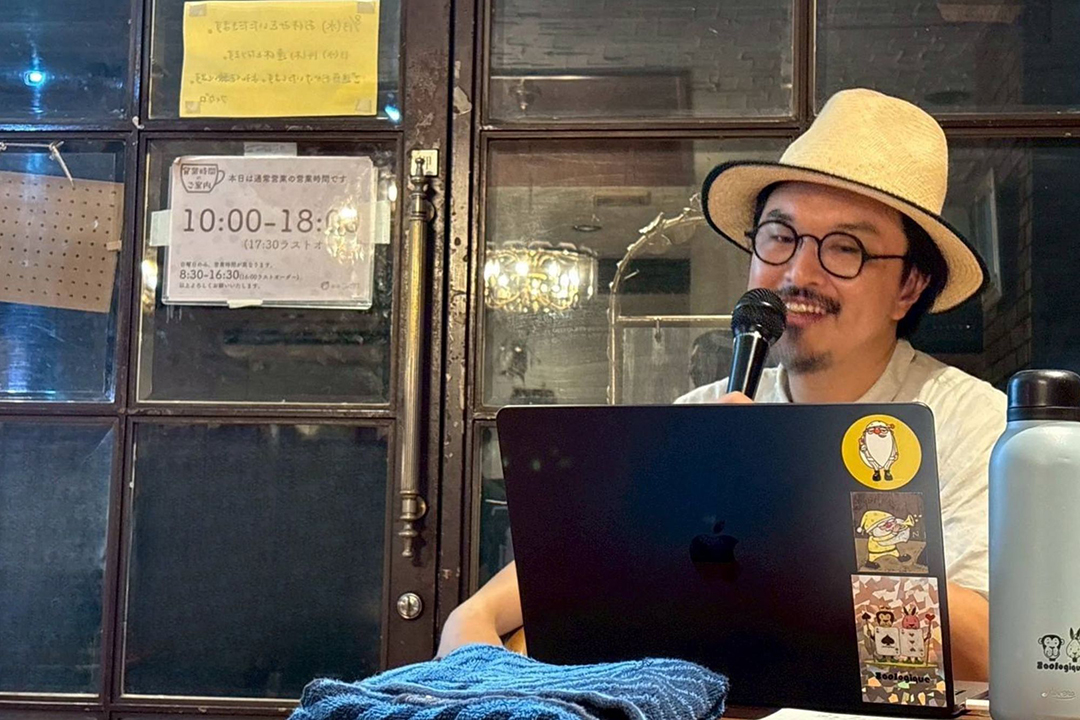

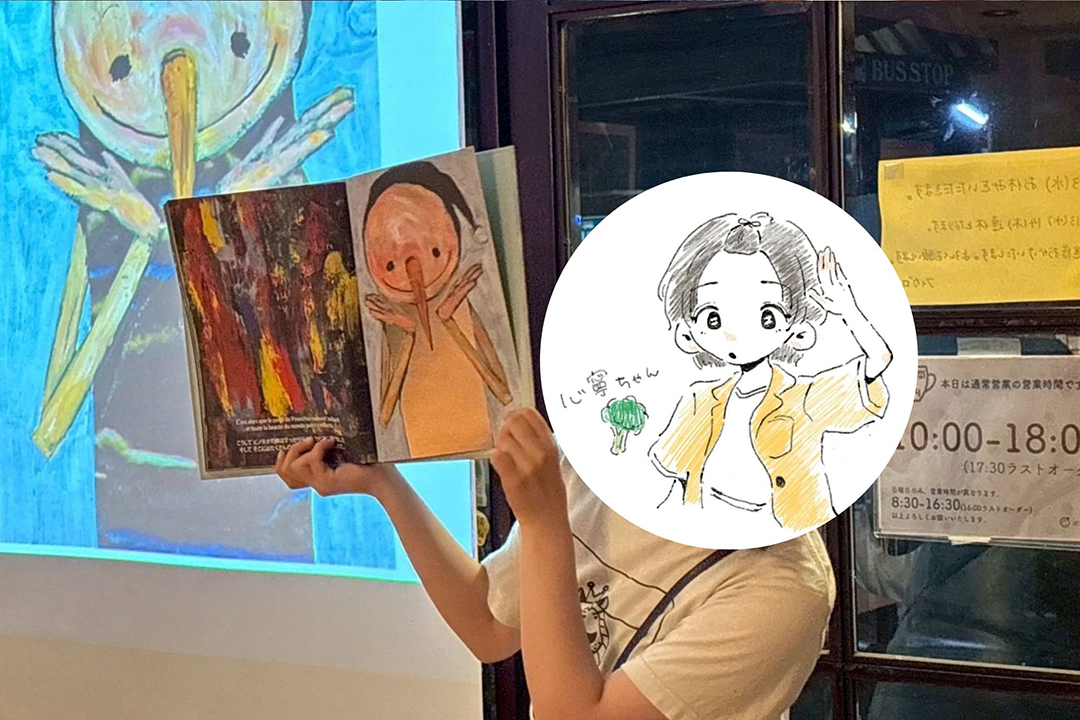

そんな空気をやわらげてくれたのが、この日のゲスト・絵本作家の谷口智則さん。

やさしい声色にユーモアを交えた自己紹介で、学生さんも観客も自然と笑顔に包まれました。

そのままの雰囲気で始まったのは、なんとご本人による絵本の読み聞かせ。作者ならではの解説を交えながら、絵本の作り方や「どう読み解くか」を具体的に教えていただきました。

なかでも印象的だったのは「大人は絵本の文章ばかりを読んでしまう」という言葉。

――絵本だからこそ、絵を読むことが大切。そんな当たり前のことに、改めて気づかされました。

さらにご自身の絵本を例に、絵の見方を一つひとつ丁寧に解説してくださり、

聞いていると「自分も絵本を作ってみたい」と思わせられるほど。

途中では、学生さんが参加する読み聞かせも行われ、

緊張で声が震えながらも一生懸命に取り組む姿に、会場からは大きな拍手と温かな笑顔が送られました。

終始あたたかく和やかな雰囲気の中、イベントは大盛況のうちに幕を閉じました。

お疲れ様です! とても大盛り上がりのいいイベントでしたね! 終わってみて、どうでしたか?

このイベントが進んでいくにつれて、絵本の見方が変わっていく、という体験ができて、私たちにとっても学びがありました。

わざわざこの場所まで足を運んでくれたお客様たちが、笑顔で帰っていく姿をみて、幸せな気持ちになりましたね。

中には、すごくよかったよと声をかけてくださる方もいて、嬉しかったです。

谷口先生はやはり、素晴らしい作家さんだなぁと実感すると同時に、一緒にイベントを作り上げられたことをとても誇りに思います。

ありがとうございます! ぼくもとっても素敵なイベントだったと思います!

準備から当日まで、本当にお疲れ様でした!

出展予定・SNSリンクなど

学生のみなさん:今後の出展予定

京都芸術大学 学祭『大瓜生山祭』(こちらでは現三年生の様々な作品が観られます)

X:大瓜生山祭2025

谷口智則さん

ギャラリーカフェ「Zoologique」HP

Instagram:Zoologique

記事で紹介したイベント会場

喫茶フィガロ

〒606-8237 京都府京都市左京区田中上大久保町13−2 ネオコーポ 洛北1階

https://figaro.main.jp/

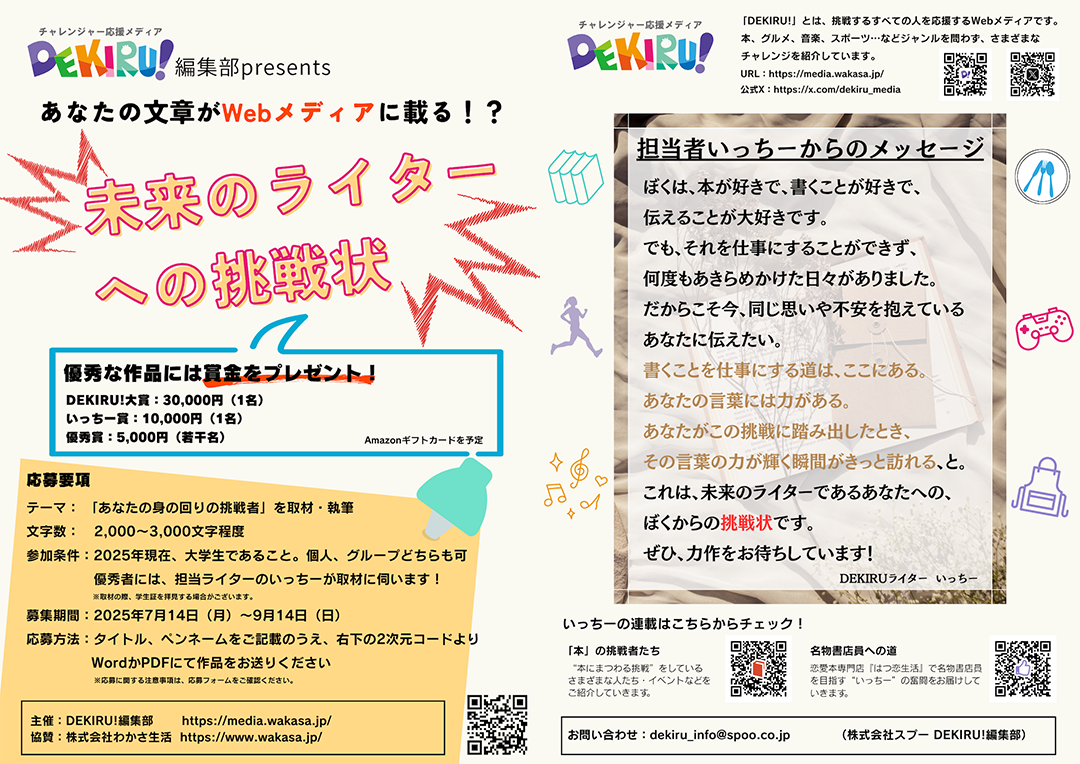

ライター募集、はじめます

DEKIRU!はチャレンジャー応援メディア。「自分の文章をWebメディアに掲載してみたい!」「将来はライターになりたい!」という方々のチャレンジを応援すべく、ライター募集企画「未来のライターへの挑戦状」を立ち上げました。

詳しくはこちらの記事をご覧ください!