イントロダクション

こんにちは! 名物書店員を目指して奮闘中でお・な・じ・み、いっちーです!

今回取材する場所は東京!

何を隠そういっちーは、山と川に囲まれたド田舎生まれド田舎育ちなので、

自分何十人分なんだってくらいの高さのビル群にあこがれと恐怖の両方を抱いてしまいます。

さて、今回、だれしものあこがれTOKYOにて取材させていただくのは、有理まことさん!

プライベートでなんとなーく見ていたXで流れてきたのが、有理まことさんのコミティアに出す本の情報でした。

どの本も面白そうで「これは話を聞いてみたい!」といっちーの『「本」の挑戦者センサー』が働きました。

気づいたら、取材させてくださいってDMを送ってましたね……。

そんな急なお願いにもかかわらず、ご快諾してくださいました。

ぼくにとって、東京よりも憧れの作家さん。

どんな話が聞けるか、今から楽しみです!

それではさっそく、いってみましょ~!

有理まことさんプロフィール

90年代から個人Webサイトを運営し続け、

2022年からは「郷愁とSF」をテーマに小説やイラストの制作を行っている。

2024年からは漫画の制作も開始した。工学部出身で本業はIT系エンジニア。

本を読むようになったきっかけ

今日はお忙しい中、インタビューに来ていただき、ありがとうございます!

さて、早速お話を聞いていきたいんですが、まずは本と出会うまでのお話を聞かせてください!

やはり小さい頃から本は読まれていたんでしょうか?

いえ、本は全く読んでなかったですね。

田舎というのもあって、夏は川、秋は稲刈りが終わった田んぼで遊ぶような子でした。

あとは、これは小さい頃というか今もですが、とにかく機械が好きでしたね。

え! そうなんですね。

小説と漫画という、本の二大巨頭を制作されているので、

てっきり物心ついたころには本の虫なのかと思っておりました。

全然です。

実家が農家だったというのもあって、農家の機械が身近にあったんですよね。

親にはトラクターなどによく乗せてもらいました。

機械好きを象徴するエピソードとして、母親から「分解できるものがあれば分解していた子どもだった」と言われています。

それは恐ろしい子どもですね……。

そうですね(笑)。

ドライバーを近くに置いておくと、なんでもかんでも分解していたそうです。

そんな有理まことさんが、本と出会ったきっかけはなんでしょう?

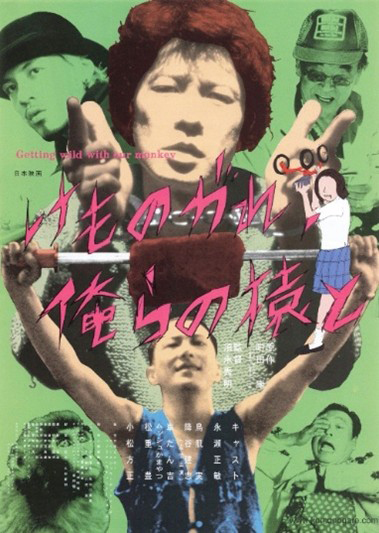

鳥肌実という芸人が好きで、その人が出ていた『けものがれ、俺らの猿と』という映画を観たのがきっかけです。

この映画にハマって、調べていくうちに原作があることを知りました。

原作者が町田康なのですが、当時INUというバンドもやられていて、

その活動をもともと知っていたのもあって「じゃあ読んでみようかな」と思ったんです。

で、実際に読んでみたら面白くて、読み終われちゃったんですよね。

それで、「あ、自分も本が読めるんだ!」って気づきました。

ありがとうございます。映画と音楽にハマって、そしてついに読書に出会ったわけですが、

それからの読書遍歴はどういったものなのでしょう?

次に読んだのがアーサー・C・クラークの『2001年宇宙の旅』です。

そこからはずっと町田康かSF小説を読んでいましたね。

具体的には、ジェイムズ・P・ホーガンの『星を継ぐもの』、

マイクル・コーニイの『ハローサマー、グッドバイ』、

ロバート・A・ハインラインの『月は無慈悲な夜の女王』、

アーヴィン・ウェルシュの『トレインスポッティング』などを読んでいました。

たくさん教えていただき、ありがとうございます!

では、最近読まれている本はどういったものなのでしょう。

やはり町田康とSFというところは変わらずでしょうか?

町田康の作品はずっと追い続けています。

それ以外だと、実はあまり小説は読んでいなくてですね。

今読んでいるのは、もっぱら第二次世界大戦や従軍手記といったものが中心です。

小説を読むにしても、ノンフィクション寄りの作品が多いですね。

もちろん戦争は嫌いですし、私はどちらかというと人と争うのを好まない平和主義なのですが、

機械が好きで工学部に通っていたくらいなので、

戦車や武器にはどうしても惹かれてしまうところがあるんですよね。

兵器は工学の結晶だと思っています。

書くようになったきっかけ

本の中でも機械が好きという一貫した姿勢に驚きました!

作品でも車や武器といった、多くの機械が登場しますよね。

次は、そんな小説を書くようになったきっかけを教えてください。

小説を書くようになったきっかけは、実は夢日記なんです。

中学生の頃の私はインターネットにハマっていまして、自分でHPを作ったりもしていました。

その流れで、2ちゃんねるのオカルト板をよく見ていたんですけど、

そこで「夢日記をつけると精神がおかしくなる」っていう噂を聞いて。

本当かどうか試してみようと思いました。

まるで、ホラー映画の導入みたいなお話ですね!

それで……結果は?

結果、狂うことはなかったんですが、続けるうちに夢の内容を起きても鮮明に覚えるようになっていきました。

ストーリー仕立ての長い夢なんかもあったりして、中には感動するようなものもありました。

「いつか、それを何かしらで形にしたい」と思ったのがきっかけですね。

確かに、起きる直前の夢って、なんか感動的な展開になることありますよね。

有理まことさんのように細部までは覚えてないんですが、

もしそれを全部覚えていたら、ぼくも最初から最後まで書きたくなるかもしれません。

それを実現してらっしゃるのは、本当にすごいですね。

それで小説を書くようになったのでしょうか?

“寝て見る夢”をどんな、表現方法で形にするかを考えて、最終的に“自分ができるもの”で、小説になりました。

映画やゲームなんかも候補にはあったんですけど、映画は一人では作れませんし、

ゲームも今でこそインディーゲームが流行っていますが、当時は一人で作るなんて現実的じゃありませんでした。

そして漫画よりは小説のほうが楽。そんなある種の“消去法”で小説にたどり着いた、というわけです。

それに、小説にしたもう一つの大きな理由が町田康です。

それまで“本になるような文章”って、現代文の授業で読むような、固くて難しいものだと思っていたんですよ。

でも、町田康のくだけた文体を見て、「こういうのだったら自分でも書けそう」って思ったんです。

映画やゲームだなんて、想像するだけでワクワクしますね。

「観てみたい!」「やってみたい!」って思わず声に出しそうになりました。

でも、小説にするというだけでも相当大変だったと思います。

そのときに実際に形になった作品というのは……?

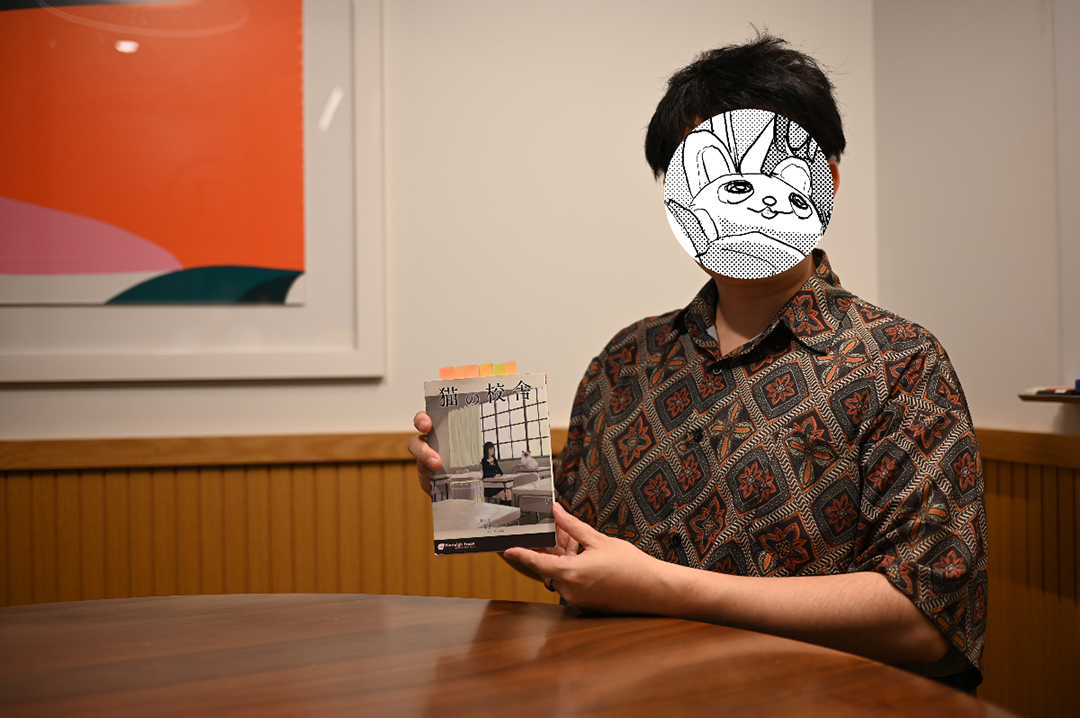

『猫の校舎』に収録されている『幽霊探知機』という作品です。

ただ、「書こう」と思ってから完成するまでは、かなり時間がかかりました。

実際に書き上がったのは、30歳くらいのときですね。

今掲載されているものも、少しですが修正を加えています。

小さい頃から絵を描くのが好きだったというのと、

絵も個人サイトやブログに載せていたんですが、それがわりと褒められていて。

「じゃあ、この絵も文章も描けるって特性を活かさない手はないな」と思いました。

でも、最初に挑戦したのは漫画ではなくて、小説の挿絵でした。

ただ、描いているうちに「やっぱり漫画も描きたい」って気持ちがあきらめきれなくなったのと、

コミティアに出店したときに仲良くなった人たちの中に、漫画を描いてる方がいて。

その影響もあって、「自分も描いてみようかな」と思うようになりました。

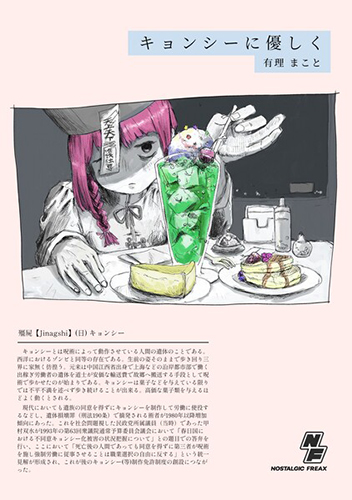

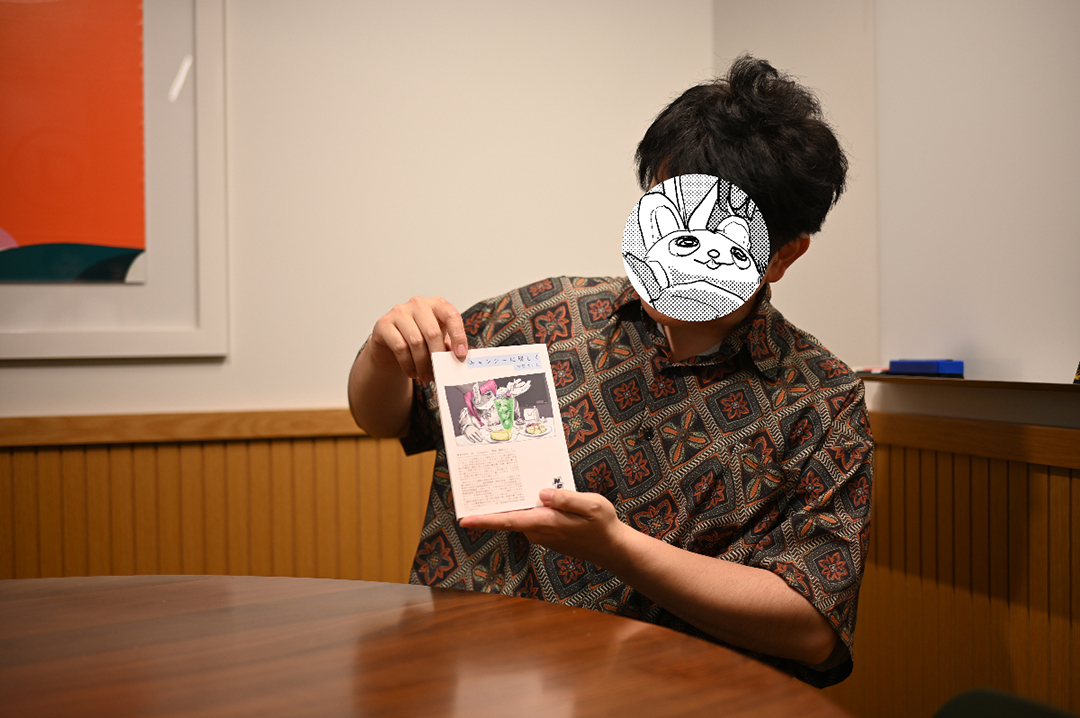

それで初めて描いた漫画が『キョンシーにやさしく』です。

販売するようになったきっかけ

ここまでは、小説や漫画を作るようになった経緯やきっかけについて、じっくりおうかがいしてきました。

さて、ここからは――実際に、それらの作品を「売る」ことについて、お聞きしていきたいと思います。

まずは、作品を販売しようと思ったきっかけから教えてください!

実は、もともとインターネットで育ってきたというのもあって、

最初は“物理的な本”という形にするつもりはまったくなかったんです。

でも、コミティアに出ていた方の話を聞いていくうちに、「ちょっと出てみようかな」って思うようになって。

それに、制作に必要な知識やソフトも、仕事柄すでにある程度持っていたので、

「作ろうと思えば、すぐにでも作れる環境があった」っていうのも、大きかったですね。

ありがとうございます。

では次に、初めて出店されたときのことを教えてください!

初めて出店したのは、新型コロナの流行が落ち着き始めてきた頃でした。

ちょうど、同人誌即売会のイベントが少しずつ復活してきたタイミングで、

知り合い経由で声をかけてもらって、参加することになったんです。

今と比べると、出展者もお客さんもかなり少なかったんですけど、

その分、近くの出店者さんや来てくれたお客さんと、ゆっくり雑談したり、

コミュニケーションをとる時間がたくさんあって。

そこから自然に、交友関係も広がっていきましたね。

中でも、自分の隣のスペースにいた方が本当にいい人で。

「初めて出店するなら……」って、いろんなことを親切に教えてくれて。

あのときの出会いは、本当にありがたかったですね。

ありがとうございます。

初めての出店って、やっぱり緊張もあると思うんですが、

そんなときに隣の方が親切にしてくださったというのは、すごく心強かったんじゃないでしょうか。

イベントって、そういう“人との出会い”も含めて大きな経験になりますよね。

さて、そんな中で実際に出店してみて、苦労したことや工夫したことがあれば、ぜひ教えてください!

これは、私の記事を読んで「参考にしよう」と思ってくださる方には申し訳ないんですが……

実は、そんなに苦労してないんですよね。

というのも、さっきお話ししたように、

TeX(テフ)という組版ソフトや、Adobe製品なんかは、もともと仕事で使っていたので、

制作の部分で特に困ることはなかったんです。

工夫という点でいうと、最初のころはブースの飾りつけにけっこうこだわっていました。

A0サイズの大きなタペストリーを作ったり、机の上に小物を並べたり。

とにかく賑やかにしようとしていたんですよね。

でも最近は、極力シンプルにしています。

何だったら「そっけない」と思われるくらい、あえて装飾を削っています。

文学フリマやコミティアといった同人誌即売会って、

「いかに目立つか」が大事だと思っていたので、

あえてシンプルにしていると聞いて、驚きました!

おっしゃる通り、文学フリマやコミティアって、ものすごく派手なブースが多いんですよ。

だからこそ、逆に“シンプル”とか“硬派”のほうが、むしろ目立つなって気づいたんです。

あとはやっぱり、自分がエンジニアっていうのもあって、どうしても“最適化”したくなるっていうのもあると思います。

何度か参加する中で、自分なりに結果を分析してみたんですが、

少なくとも自分のブースに関しては、「装飾への頑張りと売り上げには相関がない」という結論に至りました。

もっとも売り上げと相関があったのは、「事前にどれだけSNSで注目されるか」。

そこにかかっている部分が、かなり大きいです。

このお話は、これから本を即売会で売ってみようと思っている人にとって、

まさに “目から鱗” の内容だと思います。

「装飾も頑張らなきゃ」と参加を難しく考えていた方もいるのではないでしょうか。

そうですね。ただ……これをやりすぎると、創作の範疇を超えてしまうというか、

「売り上げにこだわりすぎるのって、なんか違うな」っていう気持ちもあるんですよね。

同時に、エンジニアとしての「効率化したい」とか「成果を出したい」っていうクセも出てくるので、

そのバランスが難しくて……最近はちょっと悩んでるところです。

それぞれの作品について

『猫の校舎』について

ここまでは、“読む・書く・広げる”という、創作活動全体についてお話をうかがってきました。

さて、ここからは――いよいよ作品そのものについて、お聞きしていきたいと思います!

まずは、有理まことさんが初めて書いた小説『幽霊探知機』も収録されている作品集『猫の校舎』について。

やはり印象的なのが、後半に収められている夢日記集です。

先ほど、「小説を書くようになったきっかけ」にも夢の話がありましたが、

この夢日記集は、実際に見た夢がそのまま基になっているのでしょうか?

そうですね。それと、実は、前半の『猫の校舎』も、元になった夢があるんです。

ただ、『猫の校舎』のほうは長編でもあるので、肉付けしている部分もあります。

意図的にやっているというよりは、夢って、とりとめがなかったりオチがなかったりするので、

ちゃんと物語として成立させるために、自然と肉付けが必要になってくるんですよね。

一方で、夢日記集のほうは、ほとんど肉付けしていません。

だから、何も解決されずに終わったり、突拍子もない展開になっていたりします。

時系列順に並べているので、前の夢とつながっていたり、そうでなかったり――というのもそのままです。

まさに、読んでいて“夢を見ている”ような感覚になる作品ですよね。

ぼくが個人的に印象に残ったのは、ケーキ入刀とともに式の参列者の首がぽーんと飛ぶ話と、

付き合っていた彼女と、彼女の妹が、いつの間にか入れ替わっている物語です!

拝読していて、どの作品も、いわゆる“ハッピーエンド”で終わっていないと感じました。

この点は意図されたものなのでしょうか?

はい、実はそこは“あえて”なんです。

私自身、ハッピーエンドとかバッドエンドとか、結末がはっきり決まってしまう話よりも、

読み終えた後に“どうなったんだろう?”と考えさせられる作品のほうが好きなんですよ。

なので今回の作品も含めて、どれも“物語のあとの主人公”のことを考えてもらえるように作っています。

ありがとうございます。

今作はどの物語も、まるで景色のふちに白くもやがかかっているような――

現実と夢のあいだをふわふわと行き来するような、そんな“夢心地”な雰囲気がクセになる作品集でした。

これから読む方とはぜひ、「どの夢がいちばん好きだった?」なんて話をしてみたいです。

〈キョンシーに優しく〉について

漫画は、ある日突然キョンシーになって目覚めた二人の女の子の行く末を追っていく内容です。

町に拒否され行くあてもなく彷徨い歩く二人。

日常の中にどこか懐かしさを感じるイラストとお話です。サイレント漫画(台詞が無い漫画)です。

小説は「もしキョンシーが日本の歴史に登場していたら」という想定の下、

架空の事件や映画などについて解説します。

(HPより引用)

次にお話をうかがうのは――『キョンシーに優しく』という作品!

小説と漫画の両方が収録されていて、有理まことさんの“二刀流”ぶりが存分に味わえる一冊です。

実はぼく自身、この本が目にとまったことが、取材をお願いしようと思ったきっかけでもあるんです。

そんな印象的な一冊ですが、そもそもどうして“キョンシー”を題材にしようと思ったのでしょうか?

本当に、なんとなくなんです。ある日ふと、キョンシーの絵を描いてみようかなと思って。

そこからインターネットで調べ始めたんですが、出てくるのはコスプレとか、映画の情報ばかりで。

それならとWikipediaを読んでいたら、“キョンシーの起源”となった話が出てきたんです。

キョンシーの起源!? 気になります!

中国では、出稼ぎに行った労働者が遠方で亡くなったとき、

遺体を故郷に送り返すのにはお金がかかってしまう。

それを解決するために、呪術で“遺体を歩かせて帰らせる”――

それが、キョンシーの始まりだと言われていて。

この話を読んだとき、すごく印象に残ったんですよね。

というのも、自分の父もかつて出稼ぎに出ていたことがあって。

なんだか他人事に思えなかったというか……とてもかわいそうに感じてしまって。

だったら、自分が描くキョンシーくらいは、少しでも幸せになってほしいなと思って。

そこから、設定を広げて物語を作っていきました。

自分がキョンシーのことをほとんど知らない、というのもあるとは思うんですが、

読んでいると「えっ、そうなの!?」と思うような設定がたくさん出てきて、

どこまでが本当で、どこからがフィクションなのか、途中でわからなくなりました。

中には、「もしかして、本当に今もどこかでキョンシーって生きてるんじゃ……?」って思うくらい、リアルに感じる場面もあって。

いっちーさんと同じで、「どれが本当でどれが嘘かわからない」っていう感想はよくいただきます。

たとえば、“キョンシーは甘いものを食べないと動けなくなる”とか、

作中に登場する映画なんかも、実はぜんぶ付け加えた設定なんですよ。

基本的には、“全部フィクション”と思ってもらって大丈夫です。

なるほど……納得です!

でもその“嘘っぽさがない嘘”が、本当におもしろかったです。

漫画では、キョンシーちゃんの可愛さに癒やされて、

小説では、「本当にいたらこうなるかも」って思わせるような、

リアルな世界と人間の描き方に引き込まれます。

フィクションだけど、どこか現実に触れている――そんな不思議な読後感がクセになる作品です。

ぜひみなさんにも、読んでみてほしい一冊です!

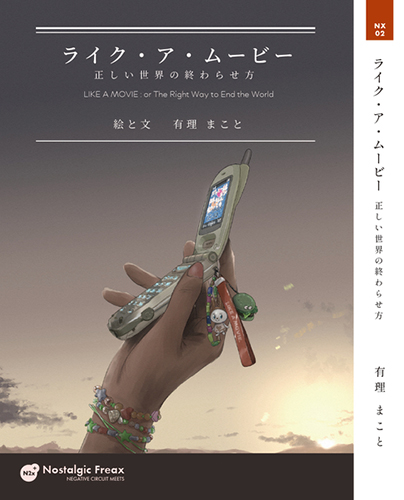

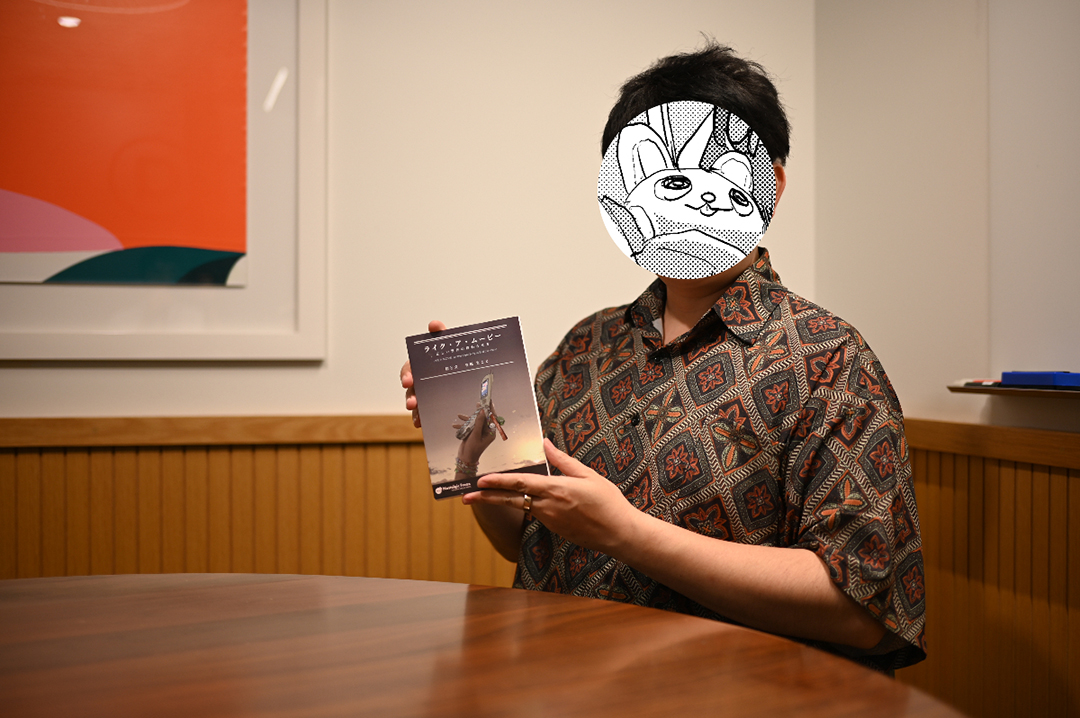

〈ライク・ア・ムービー〉について

恋も勉強も進路もすべてが上手く行かない。夏の高校野球で初戦敗退が確定的な野球部の応援に駆り出され、主人公はまるで自分の人生のようだとうなだれます。そして。副題にあるとおり、そんな日常は唐突に終わります。

(HPから引用)

この作品は、たくさんの本を読んできたぼくにとっても、「えっ?」と驚く仕掛けがあったり

後半の退廃的な世界観がとても好きだったり

実は今回、いちばんお話を聞くのを楽しみにしていた作品なんです。

まずは、この作品を書こうと思ったきっかけから教えてください!

この作品は、実は“とある作品の前日譚”なんです。

え、そうなんですか!?

そう聞くと、前日譚にしてはボリュームがすごすぎるような……(※なんと300ページ超!)

そうなんです。

もともとは“本編のための練習”のつもりで書いていたんですけど、

書いているうちにどんどん楽しくなってしまって……つい、書きすぎちゃいました(笑)。

ちなみにこれでも減らした方なんですよ。

元の原稿は、実はこの 1.5 倍くらいあったんです。

1.5倍……!? ってことは、450ページ越えですか!?

いったいどこをどう削ったんだろうって思うくらい、今の形でもめちゃくちゃ濃密で完成されていますよね。

ありがとうございます。

きっかけとしては、それくらいなんですけど……

実はこの作品、ある“好きな曲”からインスピレーションを受けてるんです。

さよならポニーテールっていうバンドの「まるで映画のように」という曲で。

作品のタイトル『ライク・ア・ムービー』も、その曲名を英語にして付けました。

この作品の抽象的な歌詞が好きなんですよね。

実は物語の途中にも、“曲を知ってる人なら気づける”ような小さなネタがいくつか入っていたりします。

そうなんですね……!

これはもう一度読み返す理由ができてしまいました。

※ここからは少しネタバレになってしまうので、記事を読んで、作品が気になった方は、まず作品を読んでから続きを読むのをおすすめします。

この作品で、何より印象的だったのが――あの、一風変わった構成です!

前半は、本当に完成度の高い学園青春ものって感じで。

部活や進路の悩み、淡い恋心や友人関係……そこだけでもう、1本の長編として成立してしまいそうなほど。

でも、後半になると突然、主人公とヒロイン以外の“全人類が溶けてしまう”という衝撃の展開に突入して、

なぜか宇宙人と3人で、秋田と東京を行き来するという物語へとガラッと変わっていく。

しかもその“謎”が明確に解かれるわけでもなく、“救い”があるわけでもない。

人類が消えた理由も一応描かれるけど、納得できるような理屈じゃない。

それでも読んでいて、「これはすごいものを読んでいるぞ……!」と

ワクワクしたのを、今でもはっきり覚えています。

ありがとうございます。

でも、実は“変わった構成”だとは、自分ではあまり思っていないんです。

むしろ、“あれも物語としては一つの自然な姿”なんじゃないかな、ってくらいに思っていて。

人生って、すごく頑張ったのに、ぜんぶ無駄になってしまう――

それでもまた、ゼロからやり直さなきゃいけないことって、普通にありますよね。

でもフィクションの世界だと、そういうことってあまり描かれない。

たいてい、ちゃんと救われたり、理由があって解決されたり、伏線が回収されたりして。

でも、私にとっては、そういう方が逆に“リアルじゃない”気がするんです。

たしかに……物語が“物語然”としてしまう瞬間ってありますよね。

その枠を超えてくるからこそ、グッとくるんだなと、お話をうかがって気づきました!

今作の中で、ぼくが個人的にとくに印象に残っているのは――

やっぱり、溶けてしまった片思いの相手の衣服から、主人公がプレゼントを回収するという、あのシーンです。

前半でふたりの関係が丁寧に描かれていただけに、

読んでいる自分も、主人公と一緒に大きな喪失を味わうような瞬間で。

あのシーンには本当に胸が締めつけられました。

この作品は、私自身が16歳のときに友達を亡くした経験がベースになっています。

亡くなる現場にも立ち会っていたのもあって、

あのときの喪失感は――もう、天地がひっくり返るような衝撃でした。

でも、その翌日も世界は何事もなかったように動いていて。

それが、ほんとうに信じられなかったんです。

なるほど……

だからこそ、あの描写には“きれいに書こうとしていない、でも丁寧に描かれている”という、

絶妙なリアリティがあったんですね。

もうひとつ、印象に残っているのが主人公のドライさです。

前半の青春パートでも、後半の崩壊後の世界でも、彼はどこか一歩引いていて、妙に冷静というか。

ぼく自身だったら、あそこまでの出来事が起こったら、ショックでしばらく動けなくなる気がします。

それこそ、今作のヒロインである神室さんのように。

主人公がドライなのは、どの作品でも共通しているかもしれません。

というのも、基本的には自分の思考を参考にしてキャラクターを作っているからです。

「自分だったらどうするかな」と考えながら描いていて、

その結果、私の合理主義的な部分がドライなキャラクターを生み出しているのかもしれません。

登場人物にリアリティを持たせようとすると、

「この人ならどう感じたか」をかなり高い解像度で想像しないといけないですよね。

だからこそ、自分の感情をベースにするのが一番確実だと思っています。

それと、やっぱりずっと読み続けてきた町田康さんの影響も大きいと思います。

ご自身の経験がキャラクターに強く反映されている作風なので、

私もそこに強く影響を受けていると感じています。

ありがとうございます。

本当にこの作品は、好きなところが多すぎて……いくらでもお話したくなってしまいます!

なので他にも印象に残っているシーンがいくつもあるんですが、

荒廃した東京と秋田のあいだを車で移動するシーンもとっても好きなんです。

どこに行っても、誰にも出会えない。

でも、生きるためには動かなきゃいけない。

誰もいない町。誰もいない道。

生きている人間がいなくなったことで、食べ物もどんどん傷んで、やがて腐って、消えていく。

“世界が静かに終わっていく”ような感覚と、

そこをあてもなく進んでいく“ロードムービー”的な空虚さと静けさが、たまらなく好きでした。

ありがとうございます。

いろんな場所をあてもなく巡っていくのは、“ぶらぶらする感覚”を描きたかった、というのが大きいです。

退廃的な世界観って、ポストアポカリプスとしてよく描かれるんですけど、

たいていは“世界が終わったあとの話”か、“終わっていくまで”しかないんですよね。

でも、今作では“その両方”を描きたかったんです。

世界が終わっていく途中で、まだかろうじて生活が成り立っている。

そこをただうろうろする“ゆくあてのない移動”の感じをどうしても描きたくて。

個人的にも、“誰もいないサービスエリアで一夜を明かす”みたいなこと、やってみたいんですよ(笑)。

たくさんお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

どの作品も、もう一度と言わず、何度でも読み返したくなる魅力がありました。

ありがとうございます。この作品について、もう一つだけお伝えしたいことがあります。

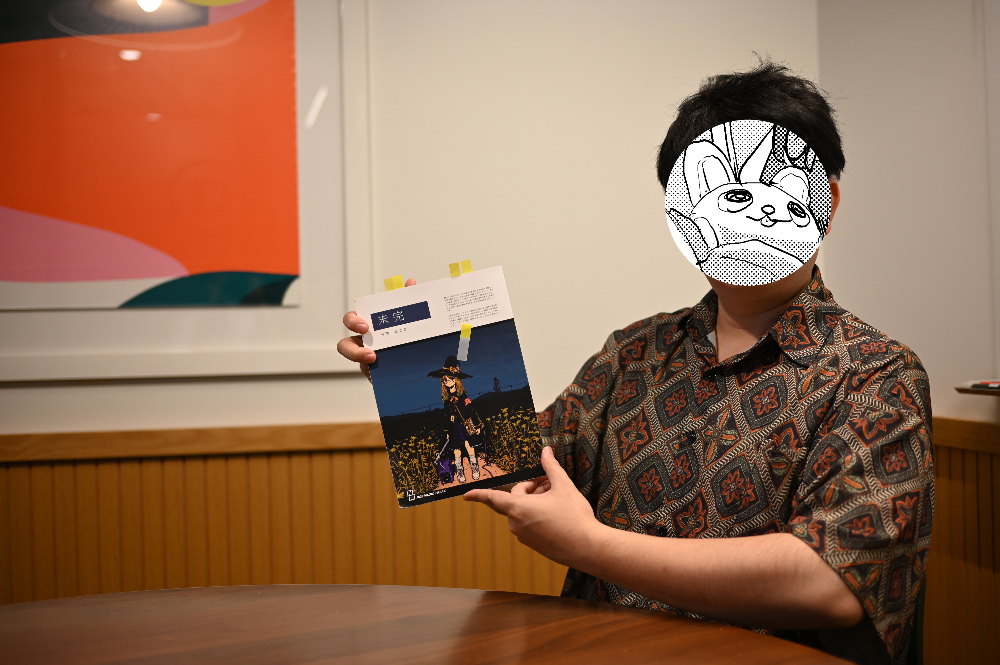

実はこの作品、冒頭でも少し触れたとおり、『Factory on the Moon』という作品の前日譚になっているんです。

『Factory on the Moon』は、「これだけの大きな熱量をもって書けるのはこれが最後では!」と思うほどの、超大作になる予定です。

もしよければ、そちらも完成した際には、ぜひ読んでみてください。

前日譚でこれだけのクオリティとボリューム……!

本編はいったいどんな物語になるのでしょうか。

公開を心から楽しみにしております!

これからの本の挑戦者へメッセージを!

最後に、これから本を作ったり、売ったり、イベントを開いたりしてみたいと思っている、

未来の本の挑戦者たちへメッセージをお願いします!

ZINEや同人誌を作って売るのは、まさに究極のDIY!

すべて自分に返ってくる分、シビアな面もありますが、それを補って余りあるほどの自由さがあります。

やりたいと思ったなら、ぜひチャレンジしてみてください!

それに、文章を書いたり、漫画を描いたり、それを本にするって、実はそんなに難しくないんです。

“これは本です!” って言い張れば、もうそれは本。誰にだって作れます。

ぜひ、自分だけの一冊をつくってみてください。応援しています!

SNSリンクなど

X:@yuri9000series

個人サイト:https://y9ks.jp/

ブログ:https://anopara.net/

【出店予定】

2025年9月7日 COMITIA153

2025年9月21日 TAMAコミ11

2025年10月5日 文学フリマ福岡11

2025年11月23日 文学フリマ東京41

2025年11月24日 COMITIA154

ライター募集、はじめます

DEKIRU!はチャレンジャー応援メディア。「自分の文章をWebメディアに掲載してみたい!」「将来はライターになりたい!」という方々のチャレンジを応援すべく、ライター募集企画「未来のライターへの挑戦状」を立ち上げました。

詳しくはこちらの記事をご覧ください!