この番組……なんかヘンだぞ

こんにちは。今回の記事はラジオ大好き、DEKIRU!編集部のHIROがお届けします。

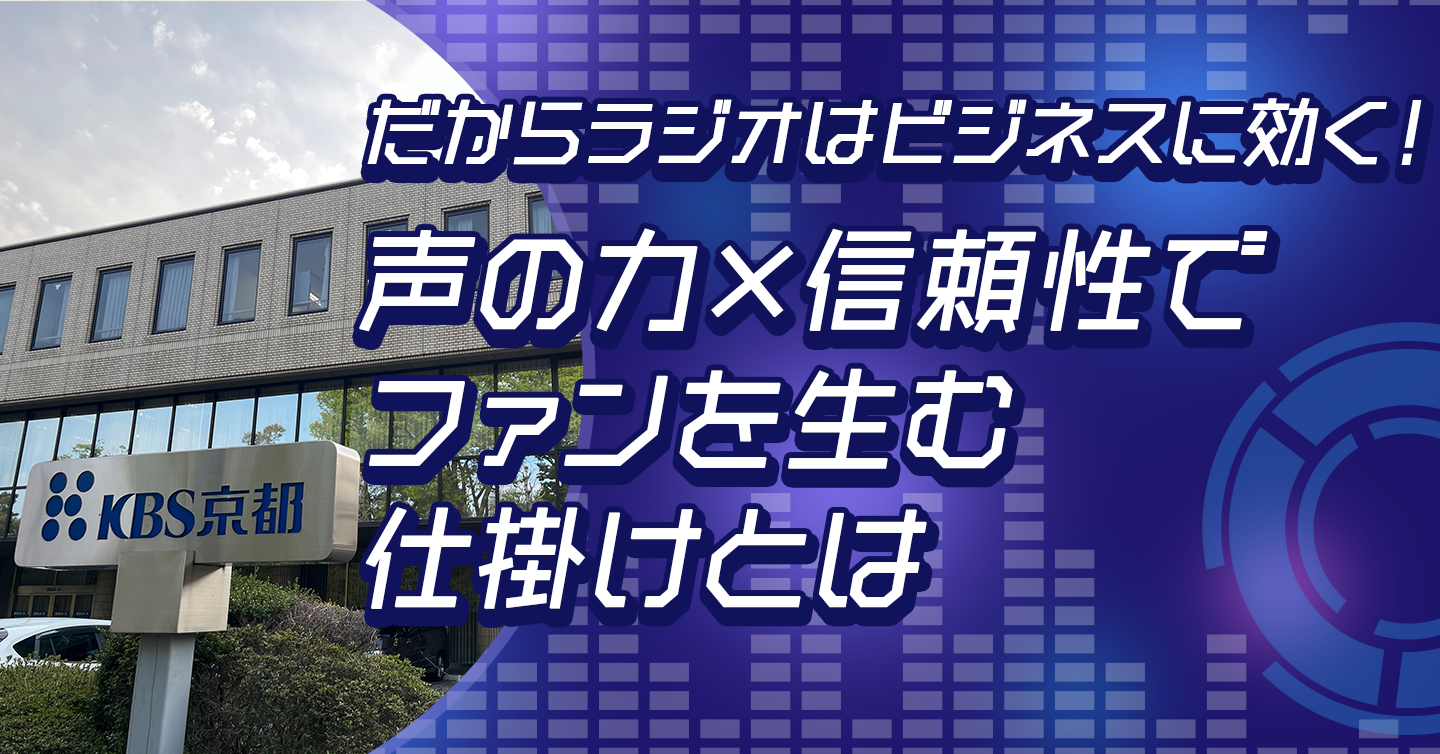

KBS京都が収録し、全国8つのラジオ局を通じて毎週放送されている「わかさ生活ラジオ」。企業が一社提供しているラジオ番組は数あれど、わかさ生活が提供するこの番組には、ほかの企業提供番組とは違った独特の雰囲気があります。

企業提供のラジオ番組といえば、放送局側が企画・制作したコンテンツに対して、企業名を冠にして放送しているだけ……というケースが多いと思います。もちろんそれが悪いわけではありません。むしろそちらの方が、スタンダードな形でしょう。

根っからのラジオリスナーである私。毎日ラジオを流しっぱなしにしているので、企業提供番組もたくさん耳に入ってきます。そんな中で偶然流れてきたのがこの「わかさ生活ラジオ」。これまで数多くのスタンダードな企業番組を聴いてきた自分だからこそ、何か違和感のようなものを感じたんです。この番組……なんかヘンだぞと。単なるスポンサー番組という感じじゃなく、やけに会社の中の人の熱量を感じるぞ……と。

今回その雰囲気の正体を探るべく、京都は四条烏丸にあるわかさ生活本社にてラジオの収録現場を見学する機会をいただきました。

そして収録後、番組に関わるお二人にインタビューをしてみました。

私たちがラジオ番組をやるようになったわけ

「わかさ生活ラジオ」は企業の番組なのにぜんぜん堅苦しくなくて、あたたかい空気感というか、ハッピーな雰囲気がすごく印象的です。

自分は昔からAMラジオファンで、かなりたくさん番組を聴いてきたんですが、その中でも「わかさ生活ラジオ」は他とは明らかに違う雰囲気を感じてます。

「この番組、どうやって作られているんだろう?」「どんな人たちが関わっているんだろう?」……そんな風に興味深々でして、今日はその秘密を探りに来ました! よろしくお願いします。

ありがとうございます!わたしたちの番組に興味を持っていただけて嬉しいです。

私は番組のアシスタントを担当している伊藤有輝子です。番組で使う台本や資料作りも担当しています。

わかさ生活でデザインを担当している正田由香里です。番組の企画やWebページの更新、その他収録のいろいろな準備なども担当しています。

お二人とも今日はよろしくお願いします!

さっそくですが、わかさ生活ラジオは現在4年目で、これまでに170回以上も放送されているそうですね。最初はどんな感じでスタートしたんですか?

最初は今とタイトルも違って、「若々ラジオ」という名前でした。健康に関する情報を発信する目的でスタートしたんです。私が関わることになったのも偶然で、最初は別の担当者がいたんですが、とある収録当日、代表から急に私にアシスタントを頼まれたんです。

代表というのは「健康マニア」という肩書でこの番組に出演されている、角谷代表のことですね。それにしても収録当日に出演を頼まれるとは、なかなかのサプライズですね……。

そうなんです。わかさ生活が出したオーディオブックのナレーションの担当経験があったり、あとわかさ生活のパートナーとしてお仕事させて頂いているのとは別に、もともと司会業もしているんですね。それで声をかけてもらったんだと思います。

最初の頃は手探り状態で、コーナーをたくさん作ってみたり、構成をいろいろ試行錯誤していました。今は前半と後半に分かれたシンプルな構成に落ち着いて、スムーズに進行できています。

はい、今日の収録を見ていても、すごく自然な進行だなあと感じました。

「そこまで自由なの!?」驚きの制作スタイル

ところで気になるんですが、企業提供のラジオ番組って、普通はラジオ局側が企画や構成をある程度決めるイメージがあるんですけど、わかさ生活ラジオはどうなんですか?

それが普通の企業スポンサー番組と全然違うんですよ! 通常はラジオ局から企画を持ってきて頂いて、そこに企業の人が出演するという形が一般的だと思うんですけど、私たちの場合は、企画から台本作り、出演まで全て社内で完結させています。収録も社内の一室を使って行っています。

はい、KBS京都さんは収録にだけ来ていただいている、という形ですね。

それでも企画だとか、トークのテクニックだとかについて、放送局から多少アドバイスがあったりは……。

全然ないんです(笑)。完全に自由に制作させて頂いています。

そんな自由度の高い企業ラジオ番組、聞いたことないです! しかも収録のためにわざわざKBS京都からスタッフが会社まで来てくれるってスタイルも珍しいですよね?

だと思います。先ほど見て頂いた通り収録も全部、ここ四条烏丸(京都)のわかさ生活本社でやってます。KBS京都さんとは長いお付き合いがあって、角谷代表との信頼関係もあるからこそ、こんな形にさせて頂けてるんだと思います。

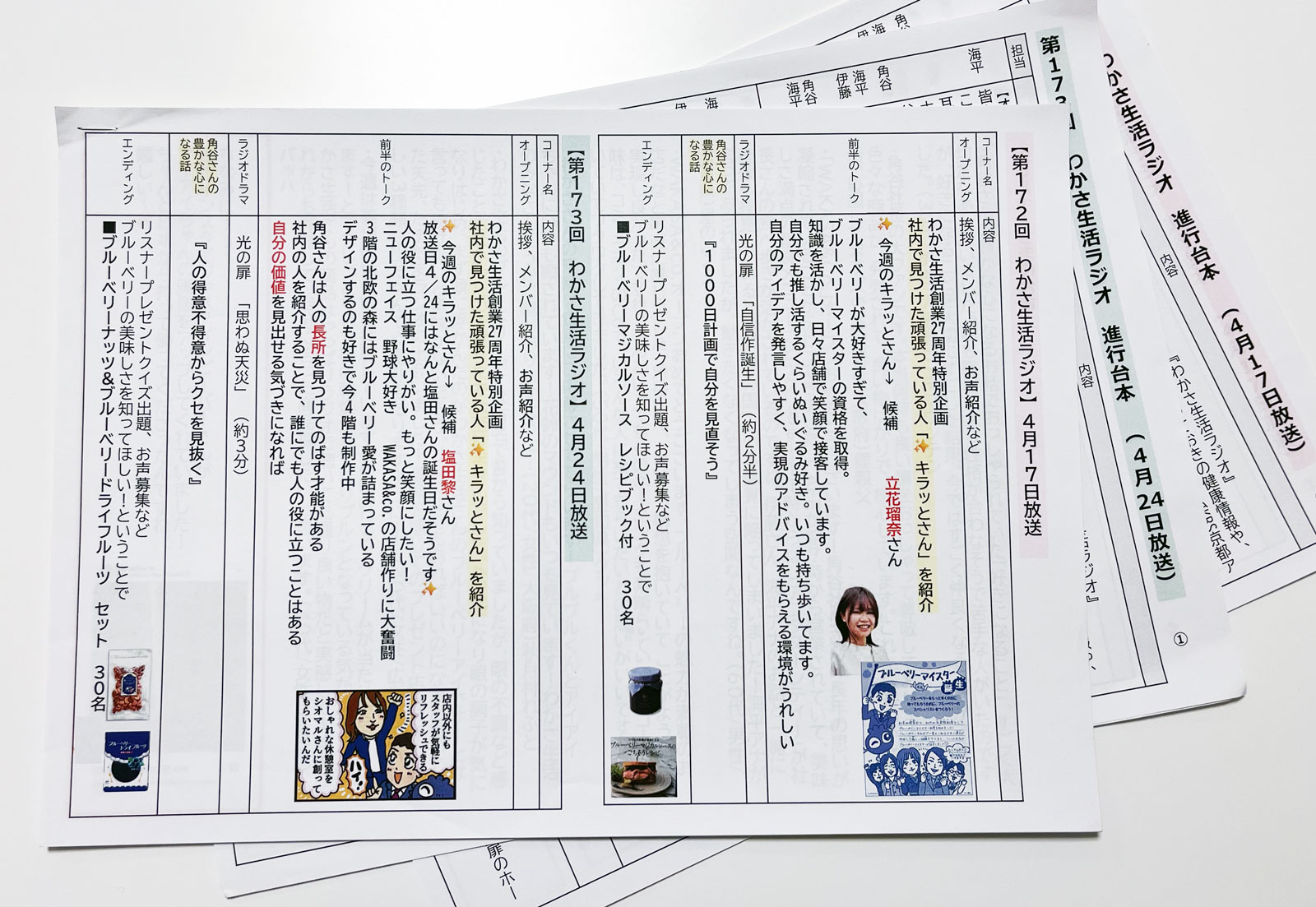

今日の収録を見ていたら、すごく綿密に準備された台本があったのが印象的でした。番組制作ってどんな感じで進めているんですか?

台本については、現場で話す内容に困らないように、だいたい話す分量の10倍の情報は用意しているつもりです。

10倍! 確かにこの台本……結構分量ありますね。

はい、そのうちの1割を使えれば良いと思って準備しています。

企画は収録の2週間前から始まって、アイデアを出し合い、1週間かけて資料を作成。その後、代表に確認してもらう、というプロセスで進めています。

リスナーの心に寄り添う”想い”がすべて

角谷代表はどんなときも、「リスナーが聞いていてどう思うか」が判断基準なんです。

会社が伝えたいことではなく、リスナーが聞いてわかりやすいこととか、ためになることを大事にしている……そういうことでしょうか。

たしかに番組を聴いていて、それはビシビシ伝わってきます。

そうなんです。だから時には「今の伝え方、ちょっと違うかも」ということで、収録中にストップがかかることもありますよ。

特に覚えているのが、2024年の能登半島地震の時にわかさ生活が行った、復興支援について話した回です。被災地の方々への想いをどう伝えるか、角谷代表がすごく悩んでいたんです。

「単に支援物資を送りましたとか、寄付をしましたという話ではなく、被災された方々が自分たちの力で立ち上がれるような支援が大切だ」ということを伝えたかったんですが、その伝え方が難しくて。収録中に何度も「ちょっと待って」と止めて、言葉を選びながら話していました。

「そういう伝え方じゃなくて」と言われて、私たちも一緒に考えたのを覚えています。リスナーに正しく伝わるかどうかを、本当に真剣に考えていたんです。

そういう回は特に印象に残っていますね。

以前はそんな感じでしょっちゅうストップがかかっていましたが、最近はほとんどなくなりました。自分たち自身、成長したってことかと思ってます。

番組自体への、リスナーからの反響はどうですか?

びっくりするくらい反響があるんですよ! 毎週のプレゼント企画には多くの応募が寄せられるんですが、そこに皆さん長文のメッセージを書いてくれるんです。

別に長文のメッセージを書けば当選しやすくなる……とかじゃないですよね?

はい、もちろん当選確率とは関係ないです。なのに、そういう熱のこもったメッセージを頂けるのはありがたいですね。

それに年齢層も幅広いんです。最初は60〜70代が多かったですが、今は10代や20〜30代の若い人の声も多くなっています。

健康がテーマのラジオ番組と言えばシニア中心かと思いきや、若い世代も聞いてくれているんですね。何か印象に残るエピソードはありますか?

娘さんの出産を控えていたリスナーの女性が、まさにお産に立ち会うためにタクシーで病院に向かっていた時の話……ありましたよね?

ありました!そ のタクシーで偶然「わかさ生活ラジオ」が流れていて。そこでご自分で投稿されたメッセージが読み上げられたと。嬉しかったそうで後日「名前を『わかさ』ちゃんにしようかな」っていうメッセージを送ってくれました。

ミラクルすぎます……! 偶然流れてきたのを耳にする、なんていうのは、まさにラジオだからこそ起こった奇跡ですね。

そうですね。他にも、「大学受験中にラジオを聞いています」声を紹介し、応援メッセージを送ったら「合格しました」と報告があったりとか。そういう温かいやりとりがたくさんあるんですよ。

会社から全国へ届ける、唯一無二のラジオ空間

収録現場の雰囲気もすごく和気あいあいとしていましたよね。あの雰囲気も魅力の一つだと思います。会社という、自分たちのホームから放送しているからでしょうか。

会社で収録しているからこそ、というのはあると思います。

過去の収録ではトークの流れを受けて、収録中に執務フロアに関連資料を取りに行ったり、必要な人を呼んだりすることもありました。代表に「この話だったら◯◯さんに出てもらおうよ」と急に言われたり(笑)。

仕事をしていたら急に予定外の会議に呼ばれる、みたいな話はよくありますが、急にラジオ収録に呼ばれるという職場はなかなか無いでしょうね……。

収録日には、社員のみんなも「もしかしたら呼ばれるかも」とドキドキしてます(笑)。でもこういう柔軟性が、番組の自然な雰囲気とか、温かみを生み出しているんだと思います。

あと私が大事にしているのは、話し手が安心して話せるよう、聞き手が反応することです。どんなに喋るのが上手な人でも、番組で話すのは不安なもの。収録に同席しながら、ちゃんと聞いていますよという姿勢を見せるのが大事なんだと思ってます。

なるほど。雰囲気づくりを通じて番組をより良くしていこうという、これはラジオの裏方ならではの視点ですね。

毎回のトークテーマの準備はいかがですか。170回以上も続けてくると、話題が尽きたりしないでしょうか?

それが本当に大変なんです(笑)。何年も続いているので季節ネタなんかだと困ることもあります。「桜のネタも3回やってるな」とか、「この話はもうやったよね」とか悩みつつも、ストーリー性や話のつながりを重視して、自然なトークになるように毎回努力している感じです。

未来に向けた挑戦ーーリスナーと紡ぐラジオの可能性

今後、ラジオでやってみたいことはありますか?

出張公開収録をやってみたいですね! 各地域に行って、実際にリスナーの顔を見ながら公開収録ができたら楽しいだろうなと思います。

あと「47都道府県からのお便り」という目標も掲げています。現在残り12件なので、残りの県からもメッセージが届くよう、楽しい番組を続けていきたいですね。

ますます全国のリスナーとの絆が強くなっていきそうですね。

最後に、お二人がこの番組に関わっていて、一番やりがいを感じる瞬間はどんなときですか?

リスナーさんが「ラジオを聴いていて励まされました」「仕事で疲れて帰ってきても元気になりました」と言ってくださるとき、本当にやりがいを感じますね。声で多くの人を元気にできるって素敵なことだと思います。

私は自分の考えた企画を軸に、番組の構成がきれいにまとまったとき、そしてその企画や構成に社内でOKをもらえた瞬間が一番嬉しいですね。

あとはもちろん、リスナーさんからの温かいメッセージが届くのも、やりがいになってます。

本日はお時間頂きありがとうございました!

今日のインタビューで、はじめてこの番組を聞いたときに感じた「ヘン」さの正体がよくわかりました。

社員が構成から出演まで担当して番組を手作りしていること、収録が会社で行われること、時には社員が臨機応変に登場すること、リスナー目線を徹底していること……。これらがすべてが「わかさ生活ラジオ」だけの特別な魅力を形づくっていました。これは単なる企業提供番組ではなく、社員の「想い」とリスナーへの「愛情」が詰まった、新しいラジオの形なのかもしれません。

これからも楽しい放送、楽しみにしています。

伊藤さん、正田さん、ありがとうございました!

【次回予告】 この連載「音の挑戦者たち」第3回では、「わかさ生活ラジオ」を支えるKBS京都のスタッフに、ラジオ局側から見た番組の魅力や地域メディアとしての役割について伺います。お楽しみに!