イントロダクション

HAPPY! 三度の飯より本と言葉が大好き、“いっちー”です。

今回取材させていただくのは、現在アニメが放映中の作家・編乃肌先生!

いつも通り「初恋♡生活」で名物書店員を目指して働いていたある日、なんと先生がご来店!

その場で思わず「取材させてください!」とお願いしたら、まさかのご快諾をいただけました。

本好きのぼくにとってプロの小説家は憧れの職業! そんな方にお話を伺えるなんて、夢みたい!

それじゃあ早速いってみよ~!

編乃肌さんプロフィール

編乃肌(あみの・はだ)石川県出身。

2016年に『あなたのドコかに花が咲く』で第2回お仕事小説コン特別賞を受賞。

2017年1月にモーニングスター対象で『余命六ヶ月延長してもらったから、ここからは私の時間です』が受賞。

同年3月に『あなたのドコかに花が咲く』を改題した『花屋「ゆめゆめ」で不思議な花束を』(マイナビ出版)でデビュー。

著書に『金沢あまやどり茶房』(アルファポリス)

『かりそめ夫婦の育神日誌~神様双子、育てます~』『ウソつき夫婦のあやかし婚姻事情~旦那さまは最強の天邪鬼!?』(ともにスターツ出版)などがある。

2025年現在アニメ放映中のコミックス『傷だらけ聖女より報復をこめて』の原作を担当している。

本を読むことについて

今回はインタビューに来ていただき、本当にありがとうございます。

まずは作品のお話の前に編乃肌さんについて、いろいろ聞かせてください!

こちらこそ、呼んでいただきありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします!

まずは作家になられる前について。どんな幼少期を過ごされていましたか?

意外に思われるかもしれないんですが活発な子どもでした。

みんなで何かをやることが好きで、家で勝手にゲーム大会を開いたりとか、親に見せるために演劇会を主催したりしていましたね。

のちに小説家になられる方の幼少期というのは、当然のように本の虫なのだとばかり思っていました。まさかそうではなかったなんて、本当に驚きです。

あ、いえ、本の虫でもあったんですよ。活発でもあるし、静かに本を読んでいるときもあって、オンとオフがあるみたいな感じですね。

そうなんですね! 幼いころから本の虫でもあられた、そんな先生が最初に読まれた本はなんなのでしょう。

初めて読んだ本は宮沢賢治の『セロ弾きのゴーシュ』です。

……と、言いつつ、実はまだ読み終わっていないんですが。

『セロ弾きのゴーシュ』宮沢賢治/作(Amazon.co.jp)

初めてが宮沢賢治作品という渋めの作品というのにも驚きですが、それよりもまだ“読み終わっていない”ということが気になります。どういった理由があるのでしょう。

私、保育園か幼稚園に通っていたころから本を読んでいたんです。

でもなぜか「必ず最初から読まないといけない」と思い込んでいて、途中から読むのはダメだと信じていました。

だからいつも最初から『セロ弾きのゴーシュ』を読んでいたんです。

ただ、読むのは園の空き時間なので、読み終われず、毎回途中で止まってしまうんですよね。

次の日もまた最初から読み直して、「今日は昨日より1ページだけ進めた!」

そしてまた次の日も1ページ目から……みたいな感じで(笑)

なので、いまだに『セロ弾きのゴーシュ』のオチを知らないんです。

え! まだ読んでいないのって“あえて”、なんですか?

はい。逆にオチを知ってしまったら、それはそれで良くないかも……と思っているんですよね。

なるほど。読んでいないからこそ、エピソードに特別感がありますね……!

ちなみに、本は途中から読んでもいいと気づかれたのは、いつ頃だったのでしょうか?

正確には覚えてないんですけど、「本って途中から読んでいいんだ」と気づくまで意外と長かったように記憶しています。

たぶん読んでいるうちに、自然と気づいていったんだと思うんです。

振り返ってみると、「あのとき私は何してたんだろう?」って、自分でもびっくりです。

初めての読書体験はなんともユニークな始まり方だったんですね。

同じように子どもの頃にした経験で、今に生かされているなと感じることはありますか?

“本をたくさん読んでいたこと”はやっぱり大きいと思います。

文章を書いたり、物語を考えたりするのが自然と好きになっていったのも、そのおかげですね。

『花屋「ゆめゆめ」で不思議な花束を』のあとがきで、図鑑をよく読まれていたと書かれていましたよね。

作品を拝読していても、服装や小物、植物などが多く登場するのが印象的だったのですが、図鑑を読んできた、という影響も、創作活動に活きているのでしょうか。

それももちろんあると思います。

ですが、本をたくさん読んだとはいっても、小説だけというわけではないんです。

いろいろな本の中に図鑑もあった、という感じですね。

あっ、でも、誕生日の花の図鑑は好きでしたね。子どもの頃、友達の間で流行っていたんです。

友達の誕生日の花を調べて教えてあげると人気者になれたりして、それがすごく楽しかった記憶があります。

確かに子どもの頃って、花言葉とか占いとかおまじないとか、そういうのに詳しいと人気者になれました!

ほかにも、子どもの頃に読んでいて、今でも活きているなと思うものはありますか?

公民館で読んだ名作動画劇場が本になったものや童話ですね。

『青髭』とか『赤い靴』とか、ちょっとダークな童話まで手を伸ばして読んでいました。

学校の先生や図書館の方とも仲が良かったので本をおすすめしてもらうことも多くて、自分一人では出会えない本との出会いは今も活きていると思います。

お話をうかがうなかで気づいたんですが、先生の作品には“嫌な大人”があまり出てこないですよね。

『余命六ヶ月延長してもらったから、ここからは私の時間です』の草下先生は序盤はあたりが強いですが、途中からは生徒に協力してくれたり、意外とお茶目な一面も見せてくれたりします。

だから編乃肌先生が「学校の先生や図書館の方と仲が良かった」っていうのを聞いて、すごく納得しました。

ありがとうございます。そうですね。確かに先生や図書館の方との交流は、キャラクターに活きているかもしれません。

でも、どっちかというと私は先生から雑務を任されていたというほうが近いかもしれません。

「なんかいい感じにしといて〜」って言われると、私も「仕方ねぇな〜」って引き受ける、みたいな感じでした。

まるで『世界で一番『可愛い』雨宮さん、二番目は俺。』の雨宮さんの登場シーンみたいですね。

先生からプリントの束を運ぶように頼まれて、途中でぶつかってばらまいちゃうところを、主人公が助けてくれる、あの場面を思い出しました。

雨宮さんは「仕方ねぇな〜」とは言わなそうですが(笑)

そうですね、絶対に言わないです(笑)

さて、次の質問なのですが……“本が好きだと気づいた瞬間”って覚えていらっしゃいますか。

保育園か幼稚園の頃に宮沢賢治を読まれていたというお話を伺うと、小さい頃からかなりの本好きだったように思えるのですが……。

そうですね。物心ついたときから、当たり前のように本がそばにありました。

当時から「きっとこの先も一生、本を読んだり書いたりしているんだろうな」っていう実感があったんです。

そうなると小説家かなって……自然に思うようになっていましたね。

もしかすると、小学生の頃の文集とかに「将来の夢は小説家」って書いていたり……。

はい。それどころか小学生の頃にはもう小説を書いていました。

それを周りにも言っていたせいか、先生に「クラスのみんなをキャラクターにした小説を書いてほしい」と頼まれて書いた記憶があります。

ありがとうございます。小学生の頃からクラスメイトをキャラクターにして小説を書いていたなんて……すでに小説家への道を歩んでたんですね。すごいです!

ではここからは先生の読書遍歴を聞かせてください。幼少期や学生時代に読んだ本の中で、特に影響を受けた本やジャンルってありますか?

石田衣良さんの『池袋ウエストゲートパーク』シリーズ、あさのあつこさんの『NO.6』とか。

あとは……『ダレン・シャン』ですね。

『池袋ウエストゲートパーク』石田衣良 /著(Amazon.co.jp)

『NO.6』あさのあつこ/著(Amazon.co.jp)

『ダレン・シャン 1』ダレン・シャン/著 橋本恵/訳(Amazon.co.jp)

私が読んでいた当時、『ダレン・シャン』か『ハリー・ポッター』かで派閥があったんですよ。

私は断然『ダレン・シャン』派でしたが、両方読んでいましたし、 そのうえで毎年『NO.6』の新刊も楽しみに待っていました。

自分の派閥の作品だけでなく、当時から本当に幅広く読まれていたんですね。

『池袋ウエストゲートパーク』『ダレン・シャン』『NO.6』……いっけんバラバラなラインナップにも見えるんですが、先生ご自身ではどんな影響を受けてきたと感じていますか。

実は共通点があるんですよ。それはすべてキャラクターが活き活きしている作品ということです。

私の作品には会話の軽妙さや、文章の読みやすさがあるとよく言われるのですが、そういったところは影響を受けているかもしれません。

ありがとうございます!

ここまでは幼少期や学生時代のお話を聞いてきましたが……やっぱり先生が“最近読まれて面白かった本”も気になります。

最近読み終わった本の中だと、有間カオルさんの『魔法使いのハーブティー』というお話が面白かったです。

『魔法使いのハーブティー』有間カオル/著(Amazon.co.jp)

『魔法使いのハーブティー』あらすじ

ハーブカフェの店主は、のんきな魔法使い!? 彼の淹れた一杯を飲めば、誰もが幸せに――。

親を亡くし、親戚中をたらいまわしにされる不幸な少女、勇希。夏休みの間だけ身を寄せることになったのは、横浜に住む、会ったこともない伯父の家。勇希が恐る恐る訪ねると、意外なことに、その伯父は可愛いカフェのオーナーをつとめていた。 彼は変わり者のようで、同居するにあたって勇希が約束させられたのは、あまりにも奇妙なことだった――。 「魔女の後継者として、真摯に魔法の修行に励むこと」 不思議なカフェを舞台に紡がれるのは、色とりどりの美しいハーブティーをめぐる、心癒やされる物語。(KADOKAWA HPから引用)

先生が書かれている作品同様、ハートフルな物語ですね。

やはり仕事柄、こういった作品を読まれることが多いのでしょうか?

ほっこりした作品を書いていることから意外に思われることが多いのですが、実は私、ミステリーやホラーが好きで、よく読んでいるんです。

もちろんほっこりする作品も読みますが、それはホラーやミステリーの合間に手に取ることが多いですね。

確かに先生の作品にはほっこりの中にミステリー要素がありますし、『傷だらけ聖女より報復をこめて』や『余命六ヶ月延長してもらったから、ここからは私の時間です』の序盤には、読んでいて、うっとなる部分もありました。

それらの作品はファンの方から闇乃肌と言われたりしますね(笑)

私の作品の中にはほっこりしてないミステリーで『百物語先生ノ夢怪談 ~不眠症の語り部と天狗の神隠し』(マイナビ出版ファン文庫)っていうオカルトミステリーもあるので、ぜひ読んでみてください。

『百物語先生ノ夢怪談 ~不眠症の語り部と天狗の神隠し』編乃肌/著(Amazon.co.jp)

本を書くことについて

ここまでは先生の“読むこと”についてうかがってきました。

ここからは“書くこと”についてお聞きしたいと思います。

まずは、「編乃肌」というペンネームの由来から教えていただけますか?

もともとネットでは「はだ」という、ひらがなの名前で活動していました。

由来は、友達が私のイメージカラーを「肌色」と言ったことです。

普通は赤とか黄色とかじゃないですか? それが私だけ肌色で(笑) それですごく印象に残っていました。

でも「はだいろ」だとちょっと問題になりそうだったので「はだ」にしたんです。

ただ、デビューするときに「はだ」だけだとさすがにシンプルすぎるので、自分の本名をもじって「編乃肌」と名乗るようになりました。

ちなみに、はだ名義の頃は、美容系や化粧品のDMがよく来ていましたね(笑)

作者名を読んで、肌から来てるのかなとは思っていたのですが、

まさかそのルーツが“肌色”というのには驚きです。

次は初めて書いた作品について教えてください。

小さい頃にノートに書いていたものとかもたくさんあるので、これだっていうのは思い出せないんですが、小説家になろうに載せている作品で最初なのは『そして彼女は飛び降りた』という作品ですね。

“女の子が屋上から飛び降りるかどうか”を描いたショートショートなんですが、

その先が“地面に向かって”なのか、それとも“柵を飛び越えて屋上に戻った”のか、どちらとも取れる終わりになっています。

この作品はどういった経緯で書かれたのでしょう。

どっちとも取れるエンディングっていう“ワンアイデアもの”をやってみたかったんです。

それに、学生時代ってどうしてもカッコつけたい感じがあったり、主人公を学生にしがちだったりして。そういうのが重なって、この作品になりました。

拝読させていただいたんですが、とても面白かったです。

死についてとても軽く描かれているように見せながら、それも実は伏線というところにはゾクッとさせられましたし、“エンディングがどっちだったとしても主人公が報われるわけではない”というところに、闇乃肌みを感じました。

ありがとうございます。確かに、この作品はほんのり闇乃肌かもしれません(笑)

この作品は学生時代に書いたものですが、そこから加筆修正してあります。

短い作品なので、気になった方はぜひ読んでみてください。

次は、先生が作品を描くときに大事にしていることや、執筆のルーティンを教えてください。

こういうふうに書こうって特に決めていないんですよね。

むしろ「書くならこうしなきゃ」みたいな決めごとを持たないことが大事なのかもって思っていて、毎回書き方も違うんです。

キャラクターから作ることもあれば、ストーリーから始めることもあるし、物語を前からじゃなく後ろから組み立てることもあります。あとはタイトルから先に考えることもありますね。

制作される環境にも、特にこだわりはないのでしょうか。

全然ないです。あっ、でも書いているときにいきなり独り言を言い出したりするので、人がいるところだと怪しまれちゃいますね(笑)

それと、ガムを噛むことが多いです。単に口に何か入れておきたいだけなんですけど。ガムだと永遠に噛めるし、他のお菓子と比べてカロリーもそこまで高くないじゃないですか。

やっぱり座ってばかりで食べながら書いていると健康にも良くないので……そういう理由でガムを選んでいます。

ありがとうございます。独り言にガム……なんだか手元より口元のほうが忙しい印象です(笑)

そうして書き上げてきた作品の中で、特に思い入れのある作品はありますか?

そうですね。いろいろなきっかけをくれたという意味では、やっぱり『余命六ヶ月延長してもらったから、ここからは私の時間です』ですね。

実は長編を書いたのはこの作品が初めてなんです。この作品は本になる前からネットで公開されていた作品なんですが、初めて読者さんから感想をいただいた作品でもあって。

やっぱり自信になりましたし、「読者さんっているんだ。読者さんってできるんだ」と実感できたという意味で大切な作品です。

先生がSNSで使われているアイコンも、この作品に登場するポチ太郎ですよね。

よくぞ気づいていただきました。

そうなんです。これは友達が描いてくれたもので、XがまだTwitterと呼ばれていたころからずっと使い続けています。

ピンク色でかわいくて、とても気に入っているんです!

思い入れのある作品のキャラが、今もアイコンとして寄り添ってるって素敵です。

次は、デビューまでの道のりについてうかがわせてください。

どのような努力のうえに小説家デビューをつかみとったのでしょう。

実は努力してきたっていう感覚は、あんまりないんですよね。

インタビューの序盤でもお話したとおり、 「私はきっと一生書いているだろう」っていう気持ちがずっとあるので、努力というより好きなことをやっている感じが強いんです。

もちろん「たくさん売れてほしい」とか「目指せアニメ化、映画化」って気持ちはあります。

だから一作一作には全力で取り組んでいるんですが、それも努力かと言われると違うかもしれません。

ここまでのお話を聞いていると、すごく楽しんで創作をされてきたという印象を抱きました、

それでも作家生活の中で「つらい」と感じた瞬間はあったのでしょうか?

つらいと感じるのは……作品が詰まったときくらいですかね。

よく作家活動であるつらいことといえば、「編集さんと意見がぶつかること」があがると思うんですが、私は多少そういうことはあっても「本当にやりたいことをやらせてもらっている」という感覚が強いので、大きな苦労としてはないですね。

作品が詰まったときも、別の作品のアイデアが浮かんできたり、他の原稿を書いたりするので、そこまで「すごくつらい」というわけでもなくて。

……すみません、多分これから作家を目指す人の参考にはならないかもしれません。

いえ、お話をうかがっていて、「好きなことだから努力ではない」という姿勢こそ、プロになるための第一歩なのかもしれないと感じました。

さきほどは苦労したことをおうかがいしましたが、逆にうれしかったことについても教えてください!

うれしかったこととしは、やっぱりデビューが決まった瞬間ですね!

当時、私はまだ学生で、ちょうどバイト先にいたときでした。

私は周りに作家であることを隠すタイプじゃなかったので「今日ワンチャン、作家になる電話がかかってくるかも」ってみんなに言ってたんですよ(笑)

そしたら本当に電話がかかってきて、休憩室で「作家になっちゃった!」って報告したら、みんながその場でお祝いしてくれたんです。それがすごく印象に残っています。

まるで先生の物語の一場面みたいに優しいエピソード!

聞いているだけで、ほっこりと心があたたまりました。

本を作ることについて

ここまでは読むこと、そして書くことについておうかがいしてきましたが、次は本を作ることについてお話を聞いていきます。

先生が初めて本という形にしたのは商業出版も同人誌も含めてどんなものでしたか。

私は最初はウェブで活動していたというのもあって、実は同人誌を作った経験がないんです。

なので、そのままデビュー作の『花屋「ゆめゆめ」で不思議な花束を』が初めて作った本になります。

そのときに感じられたことや苦労されたこと、気づいたことなどのお話をうかがってもよいでしょうか。

一番大きな気づきは、「本づくりは一人でやるものじゃない」ということですね。

タイトルにしても表紙のデザインにしても、自分の思いどおりに決まるわけではなく、編集さんやデザイナーさんとの話し合いの中で形になっていきます。

たとえば『花屋「ゆめゆめ」』も、最初は『あなたのドコかに花が咲く』というタイトルを考えていたんですが、編集さんの提案で今の形になりました。表紙に登場する人物の数も「3人がいい」と思っていたけれど、最終的には2人になったりで……当時は「これが商業か!」と思いましたね。

今ではデザインなど自分以外の分野は、基本的にプロにお任せしています。

もちろん「要望はありますか?」と聞かれることもありますが、全面的に任せることが多いです。

自分がデザインに関しては素人なので、口を出してごちゃごちゃにしてしまうよりは、まずプロの意見を優先して、そこに少し自分の考えを添えようくらいのスタンスでいます。

タイトルや表紙など、本は文章だけでなく本当にいろんな工夫が必要なんですね。

そうして完成した本を、初めて手に取った瞬間の気持ちはどうでしたか。

やっぱりまずは「本当に本になってるんだ」って感動しました。

次に感動したのは、本屋さんに並んでいるのを見たときです。

しかもそのとき、たまたま買われた方を見かけたんです。「あっ、手に取ってくれた! 買ってくれた!」って。

その瞬間に、「あぁ、作家になったんだな」って実感しました。

そのとき、声をかけたりはされなかったんでしょうか。

そのときは「ビビらせてしまってはいけないかな」と思って声はかけられなかったんですが、今ならやっちゃうかもしれないです(笑)

よくよく考えたら書店で本を買ったら、そこに作者がいてサインがもらえるなんて、どんな天文学的な確率かって話ですよね!

余談ですが、先生のサイン本を買われたお客様とお話しする機会があったんですが、とても喜ばれていましたよ!

ありがとうございます! そう言っていただけてうれしいです。

またお店にうかがった際には、たくさんサインを書かせていただきますね!

これまで出版された本について

さて、ここからはこれまで書かれてきた作品についてインタビューさせていただきます。

『花屋「ゆめゆめ」シリーズ』

『花屋「ゆめゆめ」シリーズ』あらすじ

乗っていた自転車のチェーンが外れた蕾は、花屋の店先に並べられた花に、盛大に頭から突っ込んでしまう。それ以来、蕾は誰にも言えない秘密の力を持ってしまった。

そんな不思議な力を持つ蕾が、天然王子な店員の咲人と強面店長の葉介と一緒に花屋「ゆめゆめ」で働きながら、様々なお客さんと花を相手に、謎や事件を解決します!

少し不思議でちょっと泣ける、優しい気持ちになれる物語。

「第2回お仕事小説コン」特別賞受賞作!(Amazon.co.jpから引用)

まずはこの作品を描こうと思ったきっかけや経緯を教えてください。

お仕事を題材にした小説コンテストがあって、それなら昔から好きなお花の仕事、お花屋さんの話にしようと思って書き始めました。

インタビュー序盤の幼少期のエピソードでも花の図鑑のことを話されていました。

それがこうしてデビュー作につながるなんて、人生何が役に立つかわからないものですね。

今作の見どころの一つでもある“その人の思い入れがある花が見える”という発想のアイデアはどこからきたのでしょうか。

物語を作る時に、少し不思議な要素を入れたいなって思ったんです。

それで、「お花屋さんで不思議なら……花が見えるとかどうだろう!」とひらめきました。

あとは体に花が咲いているというのも想像したときに面白いなと思ったのもあって、このアイデアでいこうとなりましたね。

今作には花言葉が印象的に使われていることが多い印象があります。

やはり物語を考える際には、花言葉から作っていったのでしょうか?

花言葉から選んだものもありますし、エピソードから作ってピッタリな花を探したものもありますね。

ありがとうございます。そうやって作っていくなかで、今でも思い出深いシーンやエピソードはありますか。

ちょうどサンカヨウの話を書いている時に、タイムリーに『透明になる花』でテレビで特集されていたんです。こういう偶然、たまにあるんですよね(笑)

そんな偶然を感じると、なんか運命って感じがしちゃいますよね!

今作もそうですが、先生の作品には共通して、恋愛に対して鈍感な主人公が多いですよね。

そして基本的には最後に叶う話が多いのには理由があるのでしょうか。

ありがとうございます。私、じりじりした物語が好きなんです。

「叶うのか叶わないのか」みたいな展開にワクワクするんですよ。

作者は叶いそうになると「まだまだダメでーす」って邪魔しないといけないんですよ。そうしないと物語がすぐ終わっちゃいますからね。

確かに、そうですよね。第一章から好きって言えば多分付き合える雰囲気があったので、読んでいるなかで『もう付き合っちゃえよ!』ってなる瞬間が何度もあって、それがすごく楽しかったです。

いっちーの感想

花屋「ゆめゆめ」は、印象的なキャラクターと涙腺を刺激してくるエピソードが豊富なのが特徴です。

花が見えるという能力についてや二人の関係がどうなっていくのかといったミステリー要素もあって、紹介したいところがてんこもりなのですが、個人的に特に心に残っているエピソードを挙げると、犬とアサガオ、サンカヨウ、そして初恋をテーマにしたエピソードです。どれも胸に迫るものがあり、正直、涙腺がゆるみっぱなしでした。

読み終わったあと、花屋の近くを通りかかったとき、思わず作中に登場した花を探してしまったほどです。

多分、今作の主人公にあったら、ぼくの体には今作に出てきた花がいっぱい刺さっていると思います(笑)

『余命六ヶ月延長してもらったから、ここからは私の時間です』

『余命六ヶ月延長してもらったから、ここからは私の時間です』あらすじ

『魔法』と呼ばれる特殊な力を持つ者だけが入れる高校で、憂鬱な毎日を送っていた落ちこぼれの野花三葉は、ある日の放課後、何者かに階段から突き落とされ、命を落としてしまう。「もっと好きに生きればよかった」―後悔する三葉の前に白猫の姿をした天使が現れ、あと六ヶ月だけ時間をくれるという。かくして、三葉は六ヶ月の“余命”を手に入れるのだが!?第1回「モーニングスター大賞」受賞作!(Amazon.co.jpから引用)

まずはこの作品を書こうと思ったきっかけを教えてください。

死ぬ気でやればなんでも出来る……というメンタルの女の子が、頑張る話が書きたくて。

そのテーマをもとにシチュエーションを設定しました。

主人公三葉の、まさに言葉そのまま“死ぬ気の行動”の数々が、物語を動かしていくのが印象的です。

そんな今作をより面白くしているのはやはり“余命六ヶ月の期限付き”というアイデアだと思うのですが、その発想はどこからきたのでしょうか。

限られた時間で進む物語の方が、終わりがちゃんと書けていいかもと思ったのが最初ですね。

確かにそうですね。学生で余命も六ヶ月という制限なので、あまり遠くにも行けないし、大きなこともできない。だからこそ、主人公や周りの人との関係が丁寧に描かれているのが印象的でした。

書いている中で、思い出深かったシーンやエピソードを教えてください。

三葉が初めてクラスメイトたちに認められるシーンは、書いているなかでも感慨深いものがありました。

あとはやっぱりラスト! 三葉と一緒に走り抜けた気がします。

今作においてやはり“物語のラスト”については聞かずにはいられません。

この手の物語って、期間限定といいながら最後にはなかったことになる展開も多く、今作もそうなるのかなと思いながら読んでいました。

だからこそ、最後にちゃんと「死」を描ききったのが衝撃で。

当時リアルタイムで追いかけていた読者の方々にとってはもっと衝撃だったのではないでしょうか?

ウェブで連載していたとき、感想欄では“死んでほしくない派”と“作品として完成してほしい派”で、すごく意見が割れましたね。最終回を公開したときが一番反響が大きくて、『小説家になろう』でも1位をいただいたんです。私自身も泣きながら書きました。

書きながら泣いたり怒ったりしてしまうので、やっぱりとても人前では書けないですね(笑)

いっちーの感想

今作は冒頭こそ嫌な空気で始まるのですが、一度死んで余命六ヶ月という猶予が与えられてからは、からっと晴れたような主人公の言動によって、少しずつ状況が好転していくのが印象的です。

幸せになっていくと同時に、それを失う時が近づいていく。そしてその事実を誰にも言えない。

その苦しさが読者だけには伝わっていて、それを追体験していく読書体験には何度も胸がぎゅっとなり、気づけばなんてことのない日常シーンでもウルっときました。

また、最初は仲の悪かった樹虎と、ペアを組むために手紙を紙飛行機にして飛ばすところから始まり、最後に再び「手紙」で終わる。この流れが本当に良くて。最後まで来てようやく二人が分かり合えたのに、そこでお別れしなければならない――下巻を閉じた後の喪失感に、また涙してしまいました。

本を閉じて表紙の笑顔と目が合ったときの喪失感は唯一無二。ぜひいろんな人に体験してほしいです!

『余命六ヶ月延長してもらったから、ここからは私の時間です』[小説版](Amazon.co.jp)

『余命六ヶ月延長してもらったから、ここからは私の時間です』[マンガ版](Amazon.co.jp)

『世界で一番『可愛い』雨宮さん、二番目は俺。』

『世界で一番『可愛い』雨宮さん、二番目は俺。』あらすじ

第10回ネット小説大賞受賞作!

自信ありすぎ女装男子×磨けば光る健気系女子

『可愛い』を巡る、青春ラブコメ!

世界的人気を誇る美少女モデルhikari――その正体はどこにでもいる男子高校生、晴間光輝だった!?

自分こそが世界で一番可愛いと自負するちょっと残念な彼と、クラスでも目立たない地味系女子・雨宮さん……

二人の運命が交錯するとき、世界で一番素敵な恋が始まる。(Amazon.co.jpから引用)

まずはこの作品を作ろうと思ったきっかけを教えてください。

“世界で一番”“二番目”といった言い回しをタイトルにしたら面白いんじゃないか――そう思ったときに、『二番目は俺』というフレーズが生まれました。

面白いのが浮かんだし、これでラブコメを書いてみよう!と思ったのがきっかけですね。

タイトルから作品を作ることもあると作品のルーティンでもおうかがいしましたが、この作品も鵜だったのですね!

もしかして女装男子というアイデアも……。

それもタイトルから連想してできましたね。

二番目が“俺”なら、自分のことを二番目に可愛いと言うキャラクターになる。

自分のことをカワイイと自信満々に言う男の子ということは、女装男子かな、と自然に設定も固まっていきました。

今作は男性向けのライトノベル作品として発表されています。

先生の作品の中では珍しいなという印象なのですが、書く際にはどういったことを意識されたのでしょうか。

実は男の子の周りに女の子がたくさんいるライトノベル作品にも抵抗はなくて、普通に読んできたんです。

その中で“自分に自信のあるラブコメ男性主人公”って、あまり多くないなって気づいたんですよね。

むしろ、自信がないとか、いわゆる陰キャ寄りのキャラが多い。

なので今作の主人公も陰キャにしました。

でもタイトルがこれなので、自分の女装姿には絶対的な自信があるんだろうな。じゃあその相方、メインヒロインは逆に自信がない子にしようかな……そんなふうにして作っていきました。

本当にタイトルから物語の根幹が出来上がっていて、驚きです。

タイトル以外の話で、もう一つ意識したことがあって。

それはやっぱり、ヒロインの雨宮さんと、hikariをとにかく可愛く書くことです!

やっぱりライトノベルはヒロインが大事なので!

ぼくも何度も二人の可愛さにやられちゃいました……。

そうして書いていく中で、思い出深いシーンやエピソードはありますか。

女装男子な彼が恋に落ちるシーンですね。

自分以外を可愛いと思えない彼が、初めて他の女の子を可愛いと思う……重要なポイントなので、ぜひ読んでみてほしいです!

あれは、読んでいて、雨宮さんのかわいさが伝わってくる名シーンですよね!

今作の特徴の一つが、「二人の恋が実ったあとも物語が続いていること」

インタビューの中でも「くっつくかくっつかないかというじれったい関係性が好き」とおっしゃっていて、実際に先生の過去作は「最後に結ばれる」という展開が多かった印象があります。

ですが、今作ではその後の話も描かれていますよね。これはどうしてでしょう?

実はウェブ版では本当は2巻で完結の予定だったんです。

でも、ありがたいことに皆さんのおかげで3巻を出すことになりました。

だから2巻で二人がくっつくんですね!

そうなんです。なので、くっついた後の話を描くのには悩みました。

ただ、実際には“くっついたらすぐラブラブ”というわけではなくて、距離感に悩んだり、周囲から邪推されたり、逆にもっと近づけようとおせっかいをやかれたり……そういう“くっついた後のじれったさ”ってあると思うんです。

3巻ではそこを書きました。

ありがとうございます! 今作はなんと4巻の発売も決定されたとのことで、最近一気読みした身としては驚きでした。正直、「今年に3巻が出たばかりだから、次が出るとしても4〜5年先かな」と思っていたんです。

それがまさかこんなに早く「また会えるんだ!」とうれしくなって、SNSで発表を見たときには本当に数センチ浮き上がっていたと思います。

ありがとうございます。ぜひ楽しみにしていてください!

いっちーの感想

この作品は、今回の取材で読ませていただいた作品の中でもとくにじれったさを感じた一作です。

なかなか勇気が出せず思いを伝えられない雨宮さんが本当にかわいかったですし、二人がくっついたときには、まるで自分がそれを横でずっと見守っていた友人の一人かのようにうれしくなりました。

二人の関係をいい意味でつついてくれる魅力的なキャラクターたちも素敵で、それぞれに自分の思いがあるのも良いところです。さらに、二人がくっついたあとの反応も、自分と同じようにあたたかい目で見守るキャラばかりで、読んでいてほっこりしました。

個人的な推しは雲雀ちゃんです。彼女も雨宮さんと同じくひそかに思いを寄せていますが、その思いはかなうことがありません。2巻以降の彼女を見ていると、カフェでお茶をしに……いや、メロンソーダをしにいきたいです。そこで、「よく気持ちを伝えずに二人を応援できたね」と褒めたいです。

と、こんなことを言い出すと気持ち悪いので、この辺でやめておきますが。

ぐっと来たのは、やはり雲雀ちゃんがメインとなるコンテスト回、そしてメインキャラクター全員が登場するプールの回。登場人物が多いのにそれぞれの思惑がしっかりと描かれ、それらがゆっくりとほどけていく読書体験は格別でした。

4巻も楽しみにしています。願わくば、推しの雲雀ちゃんの出番がもっと増えていますように!

『世界で一番『可愛い』雨宮さん、二番目は俺。』[小説版](Amazon.co.jp)

『世界で一番『可愛い』雨宮さん、二番目は俺。』[マンガ版](Amazon.co.jp)

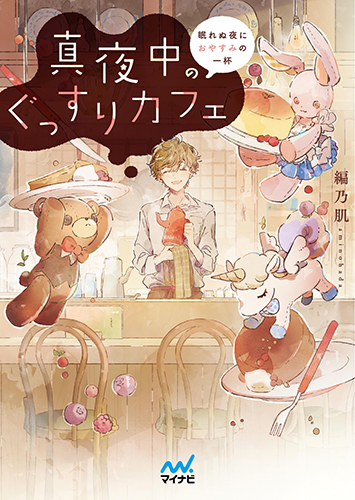

『真夜中のぐっすりカフェ ~眠れぬ夜におやすみの一杯~』

『真夜中のぐっすりカフェ ~眠れぬ夜におやすみの一杯~』あらすじ

イベント企画会社で働く守里は、仕事のことでストレスが溜まり、毎晩なかなか眠れずお疲れモード。

そんな守里はある日、電車を乗り過ごし降りた街で、『ぐっすりカフェ』という謎のカフェに出会う。

夜にしか辿り着けないカフェには、謎もいっぱい。

そんなちょっと不思議なカフェを舞台にした、眠れない夜にお届けする、短編連作ほっこり安眠ストーリー。

(Amazonco.jpから引用)

この作品を描こうと思ったきっかけや経緯を教えてください。

母が「寝つきが悪い」と言っていた時期に、睡眠に効くあれこれを調べたことがあって、

そのときの知識が、物語に使えるぞ……と気づいたのがきっかけですね。

睡眠は食事とかでも改善できると知って、こんなカフェがあったら素敵かも!と想像していきました。

お母様の不眠という状況からも物語が生まれるとは、先生のアイデアは本当にいろんなところから湧いてきますね!

今作で面白いのは、眠れない人が訪れるカフェというのももちろんですが、もう一つが動き出すぬいぐるみだと思います。かわいいし、ふてぶてしくて、やっぱりかわいいし。読んでいて、ふわふわもこもこがカフェの中できびきびと動くのを想像するのが楽しかったです。

ありがとうございます。実はぬいぐるみがかわいく動く作品は絶対に作りたいとずっと思っていて、今作の設定と相性が良かったので取り入れたんです。

今作での思い出深いシーンやエピソードを教えてください。

そうですね。やはりラストでしょうか。

今作『ぐっすりカフェ』ではお客様が帰る際にマスターが「おやすみなさい。良い夢を」と声をかけるんです。

でも最後にはマスターが「おはようございます」と言われる側になるんです。

この作品を書き始めた最初から「お休みで始まって、おはようで終わる物語にしよう」と決めていました。

書いているときもこのシーンは泣いてしまうくらい思い出深いシーンです。

確かに最後の一行が「おはよう」で終わるのは印象的でした!

張りつめていたものがふっとほどけるような気持ちになるといいますか、最後の行だからこそ読者は物語から現実に戻ってくるわけですが、現実世界でも「おはよう」と言われたような気がしたくらいです……。

こうしてお話を聞いていると、ひとつひとつの作品に細やかな工夫や仕掛けが込められていることが伝わってきます。にもかかわらず、先生は本当にすごいペースで新作を発表されていますよね。

よく言われます(笑) 書くのが早いのは確かなんですが、自覚はあまりないです。

これを言うともっと驚かれるかもしれないんですが、実は作家とは別に普通のお仕事もしています。

え! そうなんですか。ますますどうやって書かれているんだろう……と謎が深まりました。

フルタイム勤務ではないから、というのが一つの理由です。

専業作家になってもいいんですが、そうしないのは“外に出るのが好きだから”です。

それに作家のお仕事だけだと、ずっと椅子に座りっぱなしで健康面も心配ですし、何より私自身“働くのが好き”というのもあります。

学生時代の話ですが、着ぐるみに入ったり、1日で100本の綿菓子を作ったり、ティッシュ配りをしたり……いろんな仕事を体験してきて、そういうことも全部楽しかった!って覚えています。

ここまでお話をうかがってきて、先生の仕事の話にはずっと楽しい! という感情がくっついているように感じていましたが、その話を聞いて、納得しました。

でも同時に「もしかして、先生こそぐっすりカフェが必要なんじゃ」と心配でもあります。

〆切前にはそういうときもありますね(笑)

いっちーの感想

この作品の面白さは、登場人物がマスターに「眠れない理由」を打ち明けるシーンだと思います。読者はある種、それを盗み聞きしている形になるんです。物語自体は守里の視点で進んでいきますが、その場面だけは自分もカウンターの中に立って働いているような気持ちになりました。

眠れない理由が解決したあとの描写が細かく書かれるわけではなく、「こうだったんですよ」と本人が話しに来たり、「こうだったみたいよ」とカフェで働くぬいぐるみたちが教えてくれたりする。その距離感がまた“カウンター越し”っぽくて良かったです。

ぼくが特に好きなのは、ぬいぐるみの回です。人とうまく仲良くできないぬいぐるみ好きのキャラクターを読んでいて、「その気持ちわかるなあ」と感じました。自分も昔ぬいぐるみを集めていて、嫌なことがあると話しかけていた時期があったんです。だから“捨てた”というシーンでは自分のことのようにショックを受けましたし、「取っておいたよ」という場面では、心の中で「お母さんナイスッ!!」と叫んでました。

そして最後、ウサギのぬいぐるみの子がリボンを渡すシーン。ここまで受動的だった彼が、そんな自分を引きずりつつも行動するようになろうと頑張っているようでうるっときてしまいました。

編乃肌先生のほっこりが一冊にぎゅっと詰め込まれた作品なので、これから先生の作品に触れるという方にはとてもオススメの作品です!

『真夜中のぐっすりカフェ ~眠れぬ夜におやすみの一杯~』(Amazon.co.jp)

『傷だらけ聖女より報復をこめて』について

ここからはついにアニメになった『傷だらけ聖女より報復をこめて』についてお話をうかがっていきます!

『傷だらけ聖女より報復をこめて』あらすじ

復治癒の力を持つ聖女候補のルーアは、神殿へ集う人々のためにお務めに励んでいる。

しかし、ルーアの能力には《症状を自分に移して治癒するため、自身に痛みや苦しさが伴う》という欠点があるため、 唯一の味方であり親友のアリアン以外からは欠陥聖女と呼ばれていた。

ある日、ルーアが想いを寄せる騎士団長のガロットが瀕死の状態で神殿へ運ばれてくる。

必死の想いで彼の傷を完治させたルーアは、能力の限界で生死の境を彷徨うことに…。

━━そして目が覚めた時、手柄は全てアリアンのものになり、ガロットとアリアンの婚約が決まっていた。

アリアンの本性を目の当たりにしたルーアは絶望に打ちひしがれるが、

そこに第二王子のスウェンから「君を貶しめてきた奴等に復讐をしないか」と持ちかけられ…。

彼女は隠していたもう一つの能力加虐能力を使い、

スウェンと手を組んで“聖女”ではなく“悪女”として新しい人生を始める。(Amazon.co.jpから引用)

まずは、この作品を描こうと思ったきっかけや経緯を教えてください。

この作品はSORAJIMAさんっていう制作会社さんと一緒に作った作品なんです。

ウェブトゥーン、という韓国発祥の縦読み漫画を「日本でもやってみよう」っていう話になって。そこで脚本を書ける人として私に声がかかったんです。

けど……声がかかったからといって確定で仕事になるわけじゃなかったんです。コンペみたいに企画書を出して、“その企画が通ったら連載できる”っていう感じでした。

で、最初に出した企画書は思いっきり没をくらいました。

えっ、そうだったんですか! そこから『傷だらけ聖女より報復をこめて』に変わっていったのにはどういった経緯があったのでしょう。

その企画書はシンデレラストーリーだったんですが、今の担当さんが企画書を読んでくださって、「これ、復讐モノにしませんか? 編乃肌先生なら“復讐する強い女の子”が書けそうな気がします」って言ってくれたんです。そこから今の形にガラッと変わりましたね。

やったことないことを調べて挑戦するのが好きなので、脚本を書く前に韓国の作品をいろいろ読んで勉強しました。韓国の漫画ってドロドロした人間関係とか、ぶっとんだ展開が多いんですけど、そういう人気要素はちゃんと取り入れつつ、「じゃあオリジナルでこういうのをやってみようかな」って、一個ずつ組み立てていった感じです。

試行錯誤を経て、今の形になっていったのですね。

これまで小説を中心に執筆されてきた先生ですが、今回は“脚本”という新しい分野に挑戦されています。

実際に制作するにあたって、苦労されたこともあったのではないでしょうか。

今作は私が“原作”なんですけど、日本の漫画のように“原作1人・作画1人”という形じゃなくて、完全に分業制なんですよ。

脚本を書いたらネームさんがいて、その後に線画さんがいて、その次に着彩さん(全体の色味を整える方)がいて……さらに背景専門の方や、モブ担当の方、花や小物だけを描く方までいるんです。

まるで映画製作チームみたいですね!

本当に映画を作ってるみたいなチームで進んでいくんですよね。

私は名前こそ原作で載っていますけど、実際にはたくさんの人で作っています。

だから脚本の描き方も、ネームさんに伝わりやすいように気をつけたり、“線画さんはこれが得意分野だからシーンにも入れてみよう”とか、チームの特性を活かす工夫をしたりしました。

大変だったのは今作が週刊連載だったことです。

それだけでも本当に大変なのに、さらに毎回“次も読みたい!”と思わせる引きを作らなければならなくて……。

電子コミックって他にもいっぱいあるので、引きが弱いとすぐ別作品に行かれてしまうんですよね。だから“どこで区切るか”はすごく大事で、出版社からも“常に気になるところで終わってください”ってオーダーされていて。

毎回同じ“ピンチで終わる”とか“新キャラ登場で終わる”じゃ芸がないので、どうバリエーションを出すかが悩みどころでした。

「この回にこのシーンを持っていきたいけど、そうすると構成を組み替えないといけない」とか。本当に毎週が順番パズルみたいで……脳汁を絞り出しながらやっていました!

週刊連載という多忙の中、一辺倒でない工夫を織り交ぜるという難しさ……考えるだけで頭がパンクしそうです。

そうやって制作された今作の好きなシーンやエピソードなどを教えてください!

私がやっぱり見てほしいのは、最終回の2人がくっつくシーンですね。

最終回の気合の入れようは本当にすごいんです。 “みんな、ここは絶対課金して!”って思っているくらい、絶対に感動していただける自信があります!

それに、これは私だけじゃなく、スタッフ全員が「ここいいよね」って声を揃えるほどの名シーンなんです。

そしてもうひとつ着目してもらいたい部分があって……それは、とにかく絵の進化がすごいことです。

連載を続けると絵が崩れてきたり、簡略化されてしまったりとかもあると思うんですけど、今作のクリエイターの皆さんはその逆で、どんどん進化していくんです!

最終回に行くにつれて、本当にえげつないくらいに仕上がっていって……。そのクオリティの高さも含めて、ぜひ見ていただきたいですね。

それは読むのが楽しみです!

すでに自分も「課金して読もうかな……」と考えてしまうくらい気になっています(笑)

お話をうかがって、最終回までには、きっとたくさんの時間や労力、そして愛情を注がれてきたと感じました。

だからこそ答えるのが難しい質問だと思うのですが、先生ご自身にとって“特に思い入れのあるキャラクター”を一人挙げてほしいです。

自分の作品ではキャラクターを特別扱いしないようにしているんです。だから「この子がお気に入り!」とは言えなくて。みんな平等に大事な子なんですよね。ルーアもスウェンもアリアンも神官長も同じくらい大切な存在です。

ただ、スタッフやうちのクリエイター陣、そして書店員さんには“敵キャラ推し”っていう方が結構いて、“なんでこんなに敵キャラが好きになるんだろう?”って不思議に思っています。

実は僕もアリアン推しです。最初は嫌な奴で登場して、でもただ嫌な奴で終わらない。

ラスボス的な存在なのに、気になってしまう、惹きつけられる、目を離せない魅力があります。

地元の石川県の書店員さんにもアリアンの大ファンがいて、「アリアンのグッズを作ってください!」ってずっと言ってくれるんですよ。

あ、そういえば。これは読んでいただきたいエピソードになっちゃうんですが……アリアンには実は“特大の秘密”があるんです。いわば隠し玉ですね。これ、クリエイター仲間からも「よくここまで隠しましたね!」って驚かれたくらいの仕掛けで。読んでくださった方ならきっとピンとくると思います。

私自身もすごく気に入っている部分なので、ぜひ楽しみにしていただきたいです。

先ほどもおうかがいしたのですが、ここまでお話を聞いていて、ますます「どうしてこんな刊行スピードで出せるんだろう?」と気になりました。

同時期にいろいろ書いているから、というのが理由ですね。よく「混ざらないんですか?」って聞かれるんですけど、ジャンルが全部違うので大丈夫なんです。むしろ、ある作品で詰まったときに、別の作品のアイデアが浮かんだりするんですよ。私、スーパーマルチタスク人間なんです(笑)

スーパーマルチタスク人間!?

わかりやすい例で言うと、“映画を流しながら作品を書いている”っていうのがあります。

映画を観るのがとにかく好きで、ホラーも観ますし、アニメ映画も行きますし、オタク映画も大好きです。

このあいだは『たべっこどうぶつ』の映画を観ました。すごく面白かったですよ。

……と、本当は感想をいっぱい話したいし、発信したいんですけど、映画紹介アカウントになっちゃいそうなので抑えています(笑)

インタビューの前半で「幼少期の経験で創作に活きていることはありますか」とお聞きしましたが、もしかすると“映画をたくさん観られてきたこと”もその一つなのでしょうか?

そうですね。特に映像的な見せ方や構図は脚本に活きていると思います。脚本は“小説”とは違う書き方で、どちらかというと漫画に近いことを意識しています。

たとえば「ここは主人公が一人で立っていた方がかっこいいだろうな」とか、「ここは引きの構図で見せたいな」とか。そういう映像を文章で伝えるのが脚本家の仕事だなと思っています

ありがとうございます。『傷だらけ聖女より報復をこめて』について最後の質問です。

今作を通じてご自身の中で変わったことはありますか。

そうですね。本当にWEBTOONの走りの時期に大きく当たった作品だったので、それをきっかけに脚本のご依頼も増えましたし、『傷だらけ聖女』を読んで「ぜひ一緒に仕事をしたい」と言ってくださる方も増えました。そういう意味では私にとってはいろんなきっかけをくれた作品です。

あと、ライトアニメ化やメディアミックスなど幅広い展開をさせてもらえたのも、この作品ならではですね。新しい挑戦をたくさんさせてもらえた作品でした。

次回作について

ありがとうございます。もし今先生が紹介できる次回作がありましたらぜひ教えてください!

次はちょっとオカルトミステリーに挑戦します。初めての“男性バディもの”なんですよ。

あとは、ミステリー要素を取り入れた乙女ゲームっぽい作品とか。世界観は乙女ゲームっぽいけど、現代が舞台でちょっとハードな要素もある……そんな恋愛ものも書いています。

またいろんなジャンルに挑戦していくと思いますので、どうぞごひいきに(笑)

そしてもちろん雨宮さんの4巻もお楽しみに!

メッセージ

インタビューもクライマックスとなってまいりました。

最後には編乃肌先生からのメッセージをお届けしたいと思います。

まず、編乃肌さんにとって“本”とはどういったものでしょうか。

ずっと一緒に育ってきた存在なので、“ないことが考えられないもの”ですね。あって当たり前なものです。

最近はウェブだけの作品も増えてきていますけど、できればどんな作品も本という形で刊行して残していきたいですね。ないと不安になるのでこれからも横にずっとあってほしいなと思っています。

やはり、無人島に一冊だけ持っていけるとしたら、「本」と即答されますか?

いや、そこは普通に生き残りたいんで十徳ナイフで(笑)

ここまでたくさんお話を聞かせていただき、本当にありがとうございました。

最後にこれからの本の挑戦者にメッセージをお願いします!

まず、始めるときに気負いすぎなくていいですよって伝えたいですね。

「本にするならもっといいものを書かなきゃ」とか、「賞に応募できるレベルに達してないからまだ出せない」とか、そういうふうに思ってしまう方も多いと思うんですけど、全然そんなことはなくて。

本を書くこと、物語を作ることって、実は誰にでもできることなんですよ。私はただ、それをずっと続けてきただけなんです。だから「やりたいな」と思ったときに、気楽に一歩踏み出してみればいい。案外するっといくこともありますし、うまくいかなくても、それで自信をなくす必要はまったくないんです。

大事なのは「やりたいことを続けること」。来年でデビュー10周年を迎える私からのメッセージとしては――“やってみる・続けてみる”ことこそが一番大切なんじゃないかな、と思います。