イントロダクション

どうもどうも〜! 名物書店員を目指して絶賛奮闘中でおなじみ、いっちーです!

「本をつくる」って聞くと、なんだかすっごく特別で、むずかしそう……って思いませんか?

実はそれ、半分正解で、半分はまちがい!

たしかに大変なこともあるけど、その分だけ、ちゃんと特別なものになる……。

そして意外と、「やってみたらできちゃった!」なんてこともあるんです。

この『本の挑戦者たち』では、そんな“本にまつわる挑戦”をしている人たちに会いに行って、いろんなお話を聞いていきます!

記念すべき第1回は、6月8日に京都市左京区元田中にあるゆったりレトロな雰囲気が魅力のカフェ『喫茶フィガロ』で開催されるZINEイベントへの取材!

今回お話を聞かせてくれたのは、イベントの主催『役者でない』さん!

本をつくるって、ほんとにDEKIRU?

その答えを探しに、さっそくインタビューに行ってきました〜!

イベント主催者『役者でない』さんプロフィール

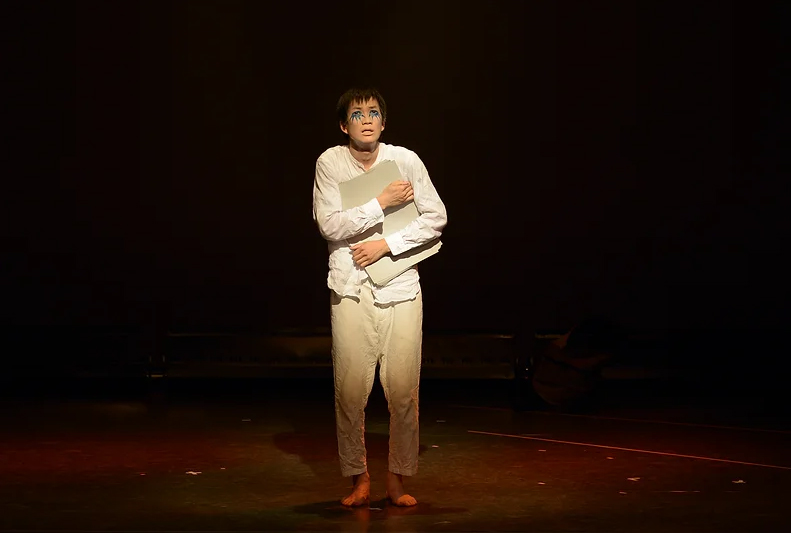

『役者でない』

ステージパフォーマー。一人芝居やダンス、短歌、ライブ等を行う。公演やイベントを契機に出会いや再会が生まれることに価値を感じている。そして最近は「自分が誰かの幸運になること」に興味がある。最近の鉄板ネタはセネガルでの体験談を話す通称「セネガル漫談」

「こんにちは〜!今日はよろしくお願いします!」

そう言いながらカフェにふらっと現れた『役者でない』さん。

イベント主催って聞いて、編集者って感じのカッチリした人を想像してましたが、服装も雰囲気もすごくラフで、春の昼下がりに散歩でもしてそうなゆるーい感じ。

でもその空気がなんだかすごく心地よくて、それこそ春の木漏れ日のよう……。

実は僕自身、これまでインタビューって数えるほどしかやったことがなくて。

だから最初はちょっと緊張していたんですが、『役者でない』さんの“話しやすそうな雰囲気”に、スッと肩の力が抜けていきました。

「こんにちは! 名物書店員を目指していることでおなじみ、いっちーです!」

「名物書店員? いっちー? ……はは、まぁ、よろしく!」

ちょっとフライング気味の自己紹介に、うっかり空振ってしまったいっちーでしたが、

『役者でない』さんの困ったような、それでもやさしい笑顔のおかげで、気持ちを持ち直せました。

さあ、いよいよインタビュースタートです!

役者なのに『役者でない』? イベントについての前にお人柄について聞いてみた!

(1)演劇について

ZINEイベントのお話を聞く前に、そもそも『役者でない』さんって、どんな人?って方もいらっしゃると思うので、気になるお名前のことも含めて、まずは自己紹介をお願いします!

はい、まず結論から言ってしまうと“インフルで本番に出られないやつは役者でない”という言葉が、名前の由来になっています。

実は以前、自分が出演予定だった舞台を、インフルエンザで欠席してしまったことがあって……。

それがきっかけに、“役者でない”という名前を使うようになりました。

回復後には、そのまま『役者でない』というタイトルで公演も行ったんですよ。

芸名には、そんな“自戒”のような意味が込められていたんですね。

では、演劇自体はいつ頃から始められたんですか?

やっぱり、小さい頃から劇団に入って活動されていた…みたいな感じなんでしょうか?

「いえ、実は演劇やダンスなど、体を動かすことの面白さに気づいたのは大学に入ってからなんです。

今でこそ、役者やダンス、パフォーマンス、そして今回のようなイベント企画まで幅広く活動していますが、子どもの頃はスポーツは苦手でしたし、外で友達と遊ぶような子でもない、いわゆる“陰キャ”なタイプでした(笑)。

えっ、そんな幼少期だったんですね!今のご活躍からは想像できないです! 演劇に出会って変わっていかれたんでしょうか?

演じることを始めたのは大学に入ってからですが、観劇との出会いは中高生の頃でした。親によく劇団四季の舞台に連れて行ってもらっていて、出演されていた俳優さんが講師の体験ワークショップにも参加させてもらったことがあります。そのときに褒められたのがすごく嬉しくて、今でも印象に残っています。

思い返してみると、観劇を始める以前から映像作品を観ることや“演じる”こと自体は好きだったんだと思います。ごっこ遊びやモノマネをよくしていましたしね。

特にティム・バートンの『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』が好きで、中学2年生の一時期は一日一回は欠かさず観ていました。オープニングに20体くらいキャラクターが出てきて歌いだすシーンがあるんですが、その再現をよくやっていましたね。

ナイトメアー・ビフォア・クリスマス(Amazon.co.jp)

えっ、20体をおひとりで演じられてたんですか!?

そうなんです。一人、部屋で演じてみたり、親に見せて反応をもらったりしていたのを覚えています。

中学2年生という多感な時期に……親御さんの前で演じるって、ちょっと照れくさくなりそうです!

はは、確かにそうかもしれませんね。いわゆる“中二病”とはちょっと違ったタイプの思春期の過ごし方だったかも。自分の部屋がなかったせいか、人に見られることにあまり抵抗がなくて。それが今、人前で演じるときに緊張しないことにもつながっているのかもしれません。

ありがとうございます。今の活動の原点をうかがって、ぐっと身近に感じました。

正直、役者さんって子どもの頃からお芝居が大好きでずっと続けてるって方が多いのかなと思っていたので……ちょっと意外でした。

そんな多感な時期に、きっとたくさんの舞台や作品に触れられてきたと思うのですが、特に印象に残っているものはありますか?

印象に残っている作品で言うと、

福田恆存さんの『解ってたまるか』と、京大の学生サークルで観た『はたたがみ』ですね。

『解ってたまるか』は劇団四季の公演です。四季というとミュージカルのイメージがあるかもしれませんが、これはストレートプレイ(歌がなく、セリフで進む正統派の芝居)でした。

劇団四季 解ってたまるか! [DVD](Amazon.co.jp)

ざっくり内容をお話すると、銀行強盗の話です。物語の最後、犯人がライフルで自殺するんですが、その理由は特に語られなくて……。それがなぜか強く印象に残ったんです。

「演劇って、理由が分からなくても面白いな」って。

そこから親に連れて行ってもらうだけじゃなく、自分でも観に行くようになりました。

とはいえ学生の身ですから、お金に余裕があるわけでもなくて。プロの舞台をたくさん観るのは難しかったんですが、そこで出会ったのが学生演劇でした。チケットが安かったり、無料で観られることも多くて、よく通っていたんです。

そのなかでとくに心をつかまれたのが『はたたがみ』という作品。クライマックスで登場人物が全員出てきて歌う場面があるんですけど、そこに巨大な球体が登場して……説明するのが難しいんですけど、とにかく圧倒されました。「すごい! 俺もやってみたい!」って思ったのが、演劇を始めるきっかけになりましたね。

お話を聞いているだけで、その作品を観てみたくなってきました!

中学二年生のころにやっていた『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のオープニングの再現、というお話とも、どこかつながっている気がします。

聞いていてひとつ気になったのが、印象に残っている作品って、たくさんの劇団員が登場するような“にぎやか”な舞台が多いですよね。

でも、これまでの活動は、ひとり、もしくはコラボしてもおふたりでやられているものが多い印象で。

そのあたりに、何か理由や想いがあるのかなと思ったのですが、いかがでしょうか?

大学時代は劇団に所属していたので、大人数でやっていたんですけど、一人でやるようになったのは、旗揚げ公演の『役者でない(公演名)』と、それを観ていただいた方の劇団に呼んでもらってやったとある公演がきっかけです。

『役者でない(公演名)』は一人芝居だったんですけど、幸いにもその初めて一人で考えた作品でも「面白かった」と言ってもらえて、とてもうれしかったんです。

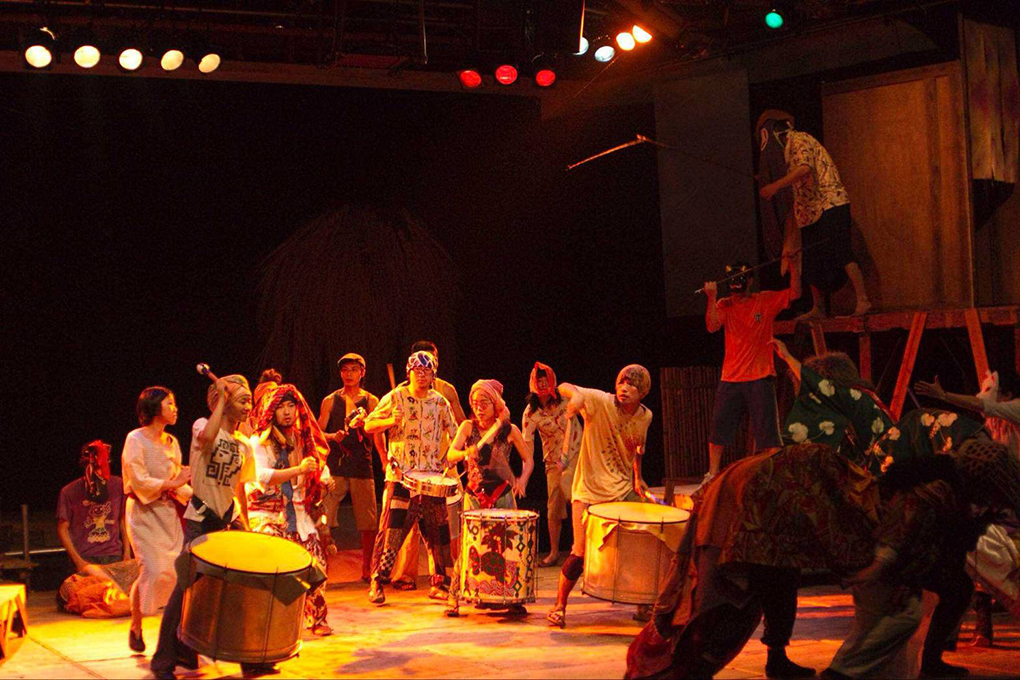

そしてその後呼んでもらった公演なんですが……いわゆる“ガテン系”というか、体育会系の雰囲気で。出演者も多いし、ステージがない場所にゼロから舞台を組み立てるような、準備からしてすごく大掛かりだったんです。

だから年に数回しか公演ができなくて……。そのときに『あ、自分がやりたいのはこういう形じゃないな』って感じたんですよね。

もっとたくさん、本番の数をこなしたいと思ったときに、一人でやる今のスタイルに行き着きました。もちろん、一人だと派手なことはなかなかできないけど、その分、気軽に数をこなせるし、スケジュール調整も自分一人で完結する。なんなら家でも練習できますしね(笑)。

今も役者として活動を続けられているのは、やっぱりこの“無理なくコンスタントに続けられるスタイル”だからだと思っています。

ここまでは『役者でない』さんの活動のコアでもある「演劇」について、たっぷりお話を聞かせていただきました。

続いては、「本」についての思い出や考えをおうかがいしていきたいと思います!

(2)本について

まず、普段はどのような本を読まれているんでしょうか?

昔はよく小説を読んでいました。それこそ高校生くらいまででしょうか。

最近は、詩集や歌集、絵本などを手に取ることが多いですね。

絵本! 役者として活動されているので、てっきり脚本や戯曲をよく読まれているのかなと思っていたので、ちょっと意外でした。

もしかして、お仕事とプライベートはなるべく分けたいというお気持ちで、本を選ばれていたりするのでしょうか?

いや、そこはあまり分けていないですね。

自分が書くものって、どちらかというと理詰めというか、即物的になりがちで。だからこそ、そこから抜け出したくて読んでいるところがあります。

詩集や歌集って、言葉の雰囲気や手触りがダイレクトに伝わってくるじゃないですか。

絵本も、突飛な展開のものが多くて、読んでいると感覚が研ぎ澄まされるというか、頭がやわらかくなる感じがして。

そういう状態を保っておきたい、という気持ちで読んでいますね。

なるほど、言葉の手触りや感覚を大事にされているんですね。そういう読み方、とても素敵です!

そういった読書の中で、心に残った一冊があれば教えていただけますか?

絵本だったら、ショーン・タンが好きですね。

なかでも『犬』とか『セミ』が印象に残っています。

ショーン・タン (著), 岸本佐知子 (翻訳) セミ [単行本](Amazon.co.jp)

『セミ』はその名のとおりセミが主人公で、絵もけっこうリアルなんですけど、お話の内容も子ども向けというよりは、むしろ大人向けかもしれません。

だから“絵本のおすすめ”として紹介していいのか迷うところもあるんですけど……すごく好きな作品です。

実は僕もショーン・タンさんの作品が好きで、よく読んでいるので……その感覚、なんとなくわかります笑。

では次に、本を読むようになったきっかけについて教えていただけますか?

自分から“読みたい”と思って手に取った本は、椋鳩十(むく・はとじゅう)さんの作品ですね。

いろいろな本がありますが、例えるなら“日本版シートン動物記”といった感じでしょうか。どれも“動物と人の営み!”というテーマが魅力で、夢中になって読んでいました。

椋 鳩十 (著), 小泉 澄夫 (イラスト) 椋鳩十の野鳥物語 [単行本](Amazon.co.jp)

椋 鳩十 (著), 菅 輝男 (イラスト) 椋鳩十のクマ物語 [単行本](Amazon.co.jp)

椋鳩十 (著), あべ弘士 (イラスト) 大造じいさんとがん [大型本](Amazon.co.jp)

椋鳩十さんと検索してみたら『大造じいさんとガン』って作品が出てきて、それ、僕の小学校の国語の教科書にも載ってたんですよ。

あの話は“冒険”というより、静かなドラマって感じでしたけど、“動物と人間の物語”というテーマは、確かに共通してますね!

さて、そんなふうに“読む”ことが好きだった役者でないさんが、そこから“書く”へと向かったきっかけについても、ぜひ聞かせてください。

もともと、“書きたい”って気持ちは、うっすらあったんです。

それが形になったのは高校生の頃ですね。コンピューター部に入ってたんですけど、そこがまたちょっと変わってて。“コンピューターを使うなら何をやってもOK”っていう自由な部活だったんですよ。

で、当時は小説くらいしか思いつかなかったので、とりあえず書いてみることにしたんです。モンハンのパロディ小説を書いて、自分でHTML使ってホームページ作って、連載してましたね(笑)。

コンピューター部で小説! しかも自分でホームページまで作ってたなんて!

さらっとすごいことをおっしゃいますね……(笑)。モンハンのパロディ小説っていうのも、なんだか時代を感じてほっこりします。

そんなふうに書くことを楽しんでいた『役者でない』さんですが、いまは演じる側としても活動されていますよね。

となると、やっぱり“戯曲”も書かれたりしていたんでしょうか?

戯曲を書き始めたのは、演じ始めたのと同じく、大学に入ってからですね。

とはいえ、最初は自分で書くというより、すでにある戯曲や、誰かが書いた台本を演じることがほとんどでした。

そんな中で、卒業時に“卒論の代わりに作品を提出できる”という制度があって。

それをきっかけに、初めて自分で戯曲を書いたんです。

ありがとうございます。では、書いたものを“販売する”という形をとった、そのきっかけや思いについても、ぜひ教えてください。

販売しようと思った経緯とは少し外れてしまうかもしれないんですが……お金を払って買っていただく、というところに、自分なりに大切にしている部分がありまして……。

うわ、それめっちゃ気になります! ぜひ詳しく聞かせてください!

ありがとうございます。まず、自分の中にあるのは “やりたいことは全部売れ!” っていう考え方です。

もちろん、無料がダメってことじゃありません。実際に認知を広げるためとか、間口を広げるために、赤字覚悟でやってる方もたくさんいて、それは本当にすごいことだし、尊敬もしています。

ただ、僕自身の話をすると、“無料で出していると続けられない”って感覚があるんです。

自分が作ったもの、やりたくてやってることだからこそ、ちゃんとお金に変えないと次につながらない。お金が尽きて創作をやめなきゃいけなくなるなんて、本末転倒じゃないですか。

それに、演劇ではチケット代、つまりお金を払っていただくことがほとんどだったので、そこに抵抗がないというのもあるのかもしれません。

ありがとうございます!

ここまで、演劇と本というふたつの切り口から、『役者でない』さんのお人柄にじっくり触れてきました。

最初に感じた柔らかな笑顔の印象に加えて、創作や表現にまっすぐ向き合っている姿勢が見えてきて、とても嬉しかったです。

「『役者でない』さんインタビュー その2」では、いよいよ今回のイベントについて、もっと詳しく聞いていこうと思います!