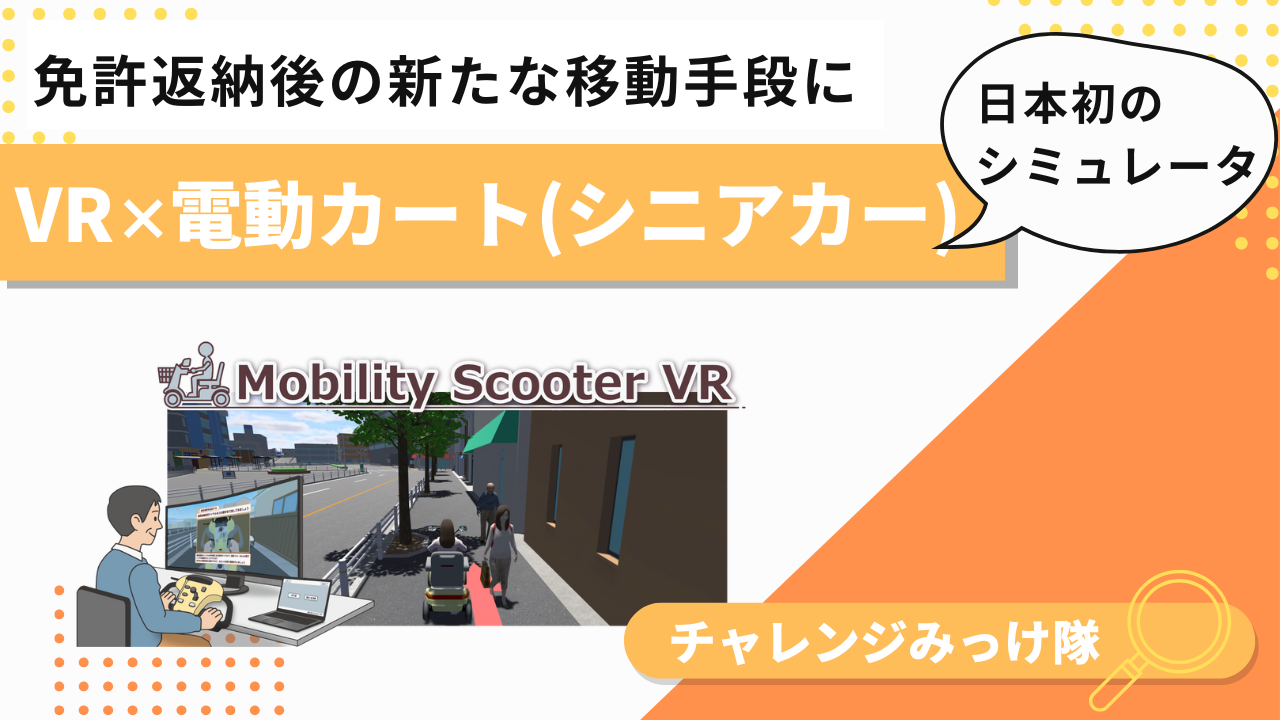

新商品の中から、特にチャレンジを感じるアイテムを紹介する『チャレンジみっけ隊』。今回見つけたのは、株式会社PRIDISTが開発した「Mobility Scooter VR」です!

「シニアカー」って知ってますか?街でたまに見かける、高齢者の方が乗っている電動カートのことです。免許がなくても乗れる、大切な移動手段ですよね。でも、もし自分の祖父母が「乗りたい」と言い出したら…?便利そうだけど、操作は難しくないのかな、事故に遭わないかな、なんて、ちょっと心配に思ったことはありませんか?

今回見つけたのは、そんな家族の”心配”と本人の”やってみたい”気持ちの間に、テクノロジーで橋を架けるようなプロダクト。なんと、日本初となる「シニアカー専用のVRシミュレータ」なんです。VRで運転練習だなんて、なんだか未来の教習所みたいでワクワクしませんか?

一体どんなものなのか、さっそく見ていきましょう!

背景にあるのは、シニアカーの普及や利便性の認知度はまだ低いという現状

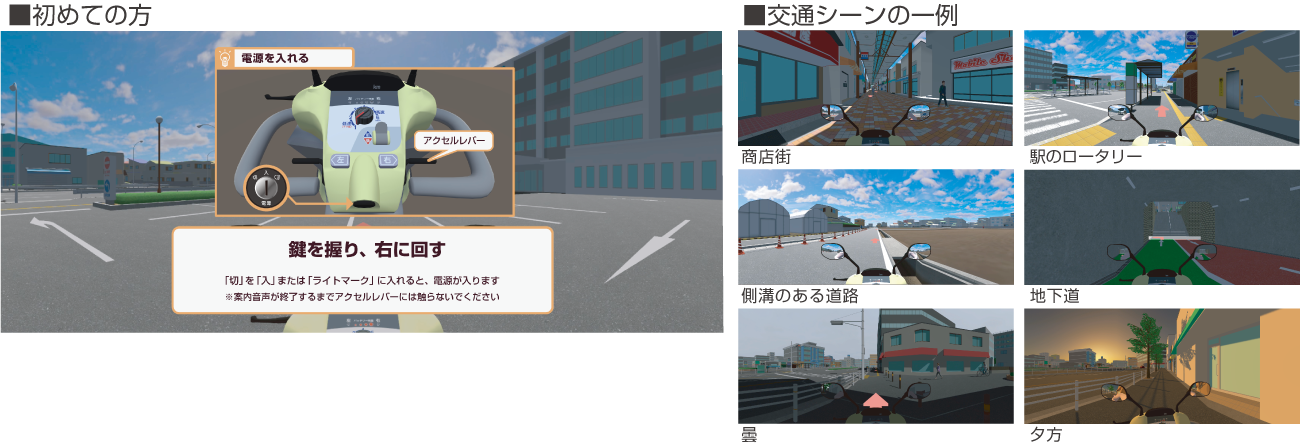

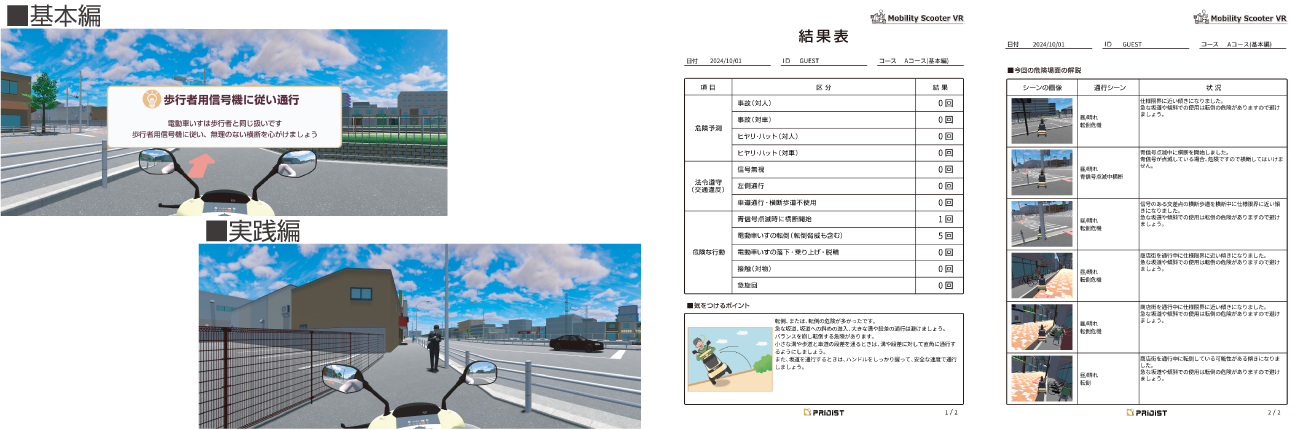

今回ご紹介する「Mobility Scooter VR」を開発したのは、株式会社PRIDIST。その名の通り、VR(バーチャルリアリティ)技術を使って、電動カート(シニアカー)のリアルな運転操作や危険場面を安全に体験できる、日本で初めてのシミュレータです。

自動車運転免許を返納した方、公共交通機関が限られている地域の方などに対し、自動車運転免許の必要がない「電動カート(シニアカー)」は自立移動をサポートする強力な手段となります。シニアカーの利用により活動範囲が広がった、社会活動の継続が可能になったなど顧客満足度は高い一方、普及や利便性の認知度はまだ低い現状があります。

要因として考えられるのは、操作方法や事故への漠然とした不安、乗車体験など身近で実機に触れる機会がないといったネガティブな印象が先行し、利便性が浸透していないことです。新しい機器に慣れるためにもトレーニングが必要となり、介護やリハビリテーションの現場において、シニアカーをリハビリトレーニングに導入している施設もありますが、専用コースや実機を用意する必要、更に試乗体験を行う際のスタッフの労力が不可欠という課題もあります。

その点「Mobility Scooter VR」は、「ノートPC」「液晶モニタ」「机上に着脱可能なハンドル」の3点のみでシミュレータ体験ができるんです。

出典:アットプレス

「体験」が「共感」を生む。テクノロジーの新しい可能性

今回編集部がこの「Mobility Scooter VR」に「チャレンジみっけ!」と感じたのは、これが単なる運転訓練ツールに留まらない、大きな可能性を秘めていると思ったからです。

このプロダクトの本当にすごいところは、運転技術の向上だけでなく、家族の「不安」という感情に、テクノロジーで寄り添っている点ではないでしょうか。

「おじいちゃん、危ないからやめなよ」と頭ごなしに反対するのではなく、「じゃあ、どんなところが危ないのか一緒に体験してみよう」と言える。シミュレータを介することで、当事者である高齢者と、心配する家族との間に、新しいコミュニケーションが生まれるはずです。本人は運転のコツと危険なポイントを学び、家族は「ここまで練習したなら大丈夫かも」と納得感を得られる。VRが、世代間のギャップを埋めるための翻訳機のような役割を果たしているのが、とても面白いと感じました。

これって、新しい「共感をサポートする」テクノロジーの形かもしれません。

私たちは普段、他人の立場を「想像」することはできても、「体験」することはできません。でも、VRやARといった技術は、その壁をいとも簡単に飛び越えさせてくれる力を持っています。今回のシミュレータが「事故の不安」という他者の感覚を自分ごと化させてくれるように、例えば、車椅子ユーザーが見ている日常の風景や、小さな子どもの視点から見た世界を体験できたら…。社会はもっと優しく、思いやりのある場所に変わっていくかもしれません。

あなたなら、テクノロジーを使って誰のどんな感覚を体験してみたいですか?

チャレンジみっけ!

今回見つけたチャレンジは…

- 高齢者の移動課題と、それを心配する家族の心理的な不安を同時に解決しようとしている点(社会課題解決型ビジネス)

- 「シニアカーの安全教習」という、今まで誰も手をつけてこなかった未開拓の市場をVR技術で創り出した点(ブルーオーシャン戦略)

- 利用者本人だけでなく、その家族や介護施設といった関係者(ステークホルダー)全体の安心感を醸成しようとするアプローチ(ステークホルダー・エンゲージメント)

他者の視点を「体験」し、不安を「共感」に変えるテクノロジー。これからのコミュニケーションの形を、大きくアップデートしていくのかもしれませんね!